Drostenholz - De olle "Meggenbrauk" is putzmunter

Von Hans Rochol

Von Anfang an war das Projekt ein Herzensding vieler Bürger im Oelder Norden. Vereine, Nachbarn und Freunde packten an, schoben Bretter, mischten Beton, schlugen Nägel ein. Seit 2000 existiert zwischen Goldbrink und Wibbeltstraße die Begegnungsstätte Drostenholz. Im Sommer 2025 konnte Jubiläum gefeiert werden. Das veranlasst dazu, tiefer in alten Zeiten zu stöbern; denn es öffnet sich eine spannende Mixtur, angerührt mit richtig viel Geschichte darin, die sich über Jahrhunderte erstreckt.

Das Gelände, auf dem der Drostenhof steht, ist echtes Kulturerbe. Das Vorzeigeobjekt auf bäuerlichem Terrain hat hohen historischen Wert. Stadtchronist Xaver Westhoff hat in seiner „Höfegeschichte“ festgehalten: „Die Schreibweise dieses Hofnamens ist Meyenbrock und Meienbrock. Im Volksmunde heißt er „Meggenbrauk“. Er erläutert: „Der Name bedeutet so viel wie Meyer oder Meier im Brock, oder im Bruch. Daraus ginge dann hervor, dass der Hof in sumpfigem Gelände angelegt wurde.“

1268 erstmals erwähnt

Die älteste Nachricht über diesen Hof fand Westhoff in einer Urkunde, abgedruckt in Willmanns Westfälischem Urkundenbuch (Band 8). Laut dieser Urkunde vom 2.4.1268 verkaufte das Domkapitel zu Münster dem Kloster Marienfeld seine im Kirchspiel Ollede und Geest belegenen Zehnten. Die zehntpflichtigen Grundstücke lagen in der sogenannten „Oeldeschen Zehntflur“. Zu diesen Höfen gehörte auch das Erbe Meyenbrock.

Der Chronist ist sich somit sicher, dass der Hof Meyenbrock bereits im Jahre 1268 bestanden hat, und zieht aus weiteren Akteneinsichten den Schluss: „Wie wir aus späteren Akten des Stiftes Essen im Staatsarchiv zu Düsseldorf und der ehemaligen Fürstbischöflichen Hofkammer zu Münster im dortigen Staatsarchiv feststellen konnten, gehörte der Hof Meyenbrock tatsächlich zum uralten Hofe Oelde.“

Infrage kommt "Oldendorpes hove"

Das bedeutet: Dieser uralte Hof mit Beziehungen in den Norden hat sich mitten in der heutigen Stadt befunden haben; infrage kommt „Oldendorpes hove“, später Hof Allendorf, gelegen im Bereich der heutigen Gerichtsstraße und der Straße Paulsburg. Dieser Hof grenzte im Norden an das Gelände der um 1400 erbauten Paulsburg. Spekuliert werden darf nun, ob der Oelder Urhof ursprünglich sogar zum Besitz des von Liudger gegründeten Klosters Werden gehörte. In der Urkunde von 890, dem „Werdener Urbar“, werden fünf Oelder Bauern genannt, die an das Kloster Abgaben zahlten, und zwar Liudric, Jungmann, Falko, Hoio und Fastlef. Das wirft die Frage auf: Aus welchem Hof entstand die Urbauerschaft Ulithi? Standen etwa alle fünf Höfe Pate? Oder verhält sich alles ganz anders? Nebenbei bemerkt: Wer sich mit Oelder Geschichte auseinandersetzt, verliert seine Beschäftigung nie.

Kernpunkt

Albert Pauls schreibt: „Der Hof (rechts) bildete also den Kern der Siedlung Oelde. Das Hofgebäude, schätzungsweise 300 Jahre alt, ist 1954 abgebrochen worden.“ A. Pauls, Vorsitzender des Heimatvereins Oelde von 1956 bis 1983, verfasste das Büchlein „Oelde in alten Ansichten“.

Unter den Trümmern

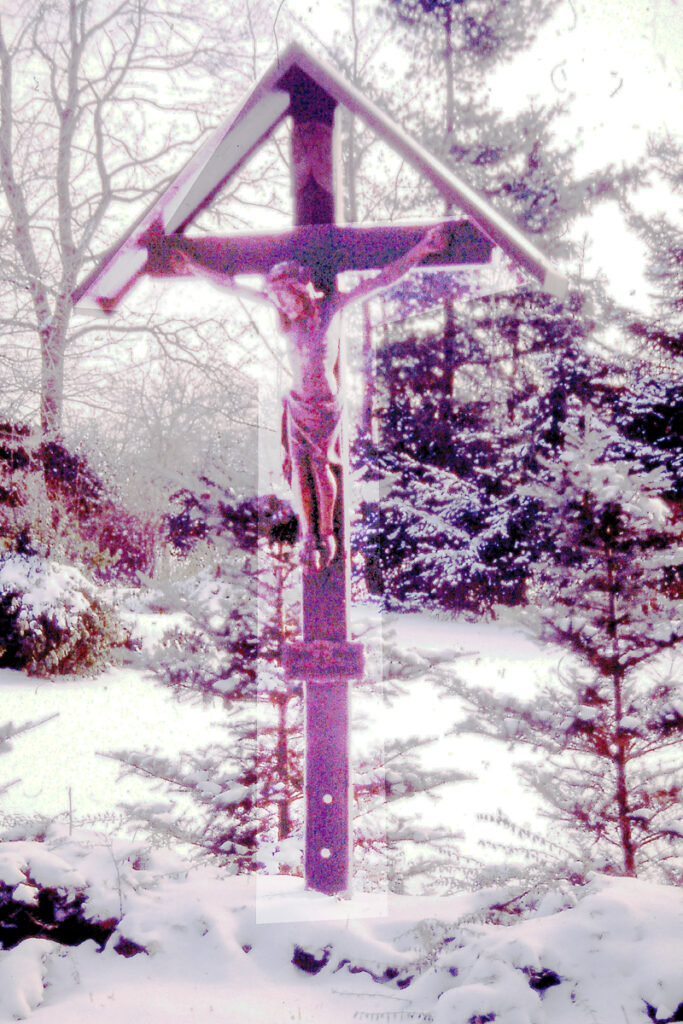

Eine Episode aus der Geschichte des Hofes, die sich am 28. Februar 1945 zutrug, schildert Bernhard Lütkemöller im Oelder Buch: „Rund um den Hof Dämmer, den heutigen Drostenhof, wurden vom Polizeibeamten Heinrich Kleinekemper 73 Bombentrichter festgestellt. Der damals zehnjährige Berthold Dämmer konnte von seiner Mutter und einem auf dem Hof beschäftigten Polen unversehrt unter den Trümmern hervorgezogen werden.“ Ein Hofkreuz mahnt zum Frieden.

Das tragische Geschehen ereignete sich im Zweiten Weltkrieg; es hat in der nahe gelegenen Reishege fünf Todesopfer gefordert. Ein feindlicher Bombenverband sollte auf dem Rückflug auf Anweisung seine Bombenlast mitten über Oelde abgeworfen, hat das Ziel jedoch infolge Verspätung und starken Windes verfehlt.

Rückblick

Zur Erinnerung und zum Bild: Umbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. 1953 wurde St. Joseph eingeweiht. Ein Jahr zuvor war bereits die Wibbeltschule (über der Kirche) fertig geworden, worüber sich Rektor Gruss stets besonders freute. Außerdem im Bild oberhalb von Kirche und Schule das Drostenholt, das später Dämmers Büschken genannt wurde. Durchs Bild von unten nach oben zieht sich die Wibbeltstraße.

‚Guod drinken un guod iäten, un den Härguod nich vergiätten!'

Der Besitzer des Gutes hat nach dem Zweiten Weltkrieg gewechselt. Die Stadt Oelde brauchte damals dringend Gelände, um das Land in Bau- und Kleingartenflächen für die wachsende Bevölkerung, insbesondere Vertriebene, aufzuteilen und zu bewirtschaften. Dafür musste Clemens Freiherr von Nagel-Doornick, dessen Familie auch Haus Vornholz besitzt, das notwendige Gelände 1950 oder 1951 zur Verfügung stellen. Anlass war neben der Erschließung des Gebiets zur Unterbringung von Vertriebenen auch die Gründung von Kleingartenanlagen. Das Kleingartengelände am Drostenholz in Oelde etwa besteht laut Bauleitplänen der Stadt Oelde seit 1950/1951; die Kleingartenanlage ‚Drostenholt‘ in Oelde entstand 1950, was Landkäufe bzw. -verkäufe voraussetzte.

Fast ein halbes Jahrhundert

Wie gesagt, Anfang der 1950er Jahre trat der Gasthof Dämmer in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Geschehens im Oelder Norden. Die Gastwirtschaft mit passenden Räumen und Saal wurde über 47 Jahre lang für viele Gruppen, Vereine und Gäste ein gern frequentiertes Lokal, bis das gastliche Haus 1998 den Betrieb schloss. Die Geschichte des Gasthofs endete nach fast einem halben Jahrhundert. Das Anwesen kam in den Besitz der Stadt, die es mit Blick auf die Expo 2000 übernahm und schließlich auf dem wohl ältesten Hofgut im Oelder Norden ein historisches Erbe in neuem Glanz entstehen ließ und mit Hilfe von Vereinen und Helfern unterhält.

Entstanden ist das Projekt vor allem in ehrenamtlicher Arbeit. Mehrere Vereine, darunter zuvorderst der Schützenverein St. Hubertus, haben sich gefunden und das Werk in Gang gebracht. Der Vorsitzende von St. Hubertus, Heinz Schlingmeyer, 2012 plötzlich gestorben, ist Initiator und war Antreiber des Projekts.

Wer über die Historie des Hofes weitere Einzelheiten erfahren möchte, der studiere die Oelder Höfegeschichte von X. Westhoff (1984), ebenso das Buch „OELDE – die Stadt, in der wir leben“ (1987). Sie dürften in einer gut ausgestatteten Bibliothek zu finden sein oder auch in Antiquariaten. Auch „Oelde in alten Ansichten“ von A. Pauls (1982) gibt Auskunft.

Nachahmenswertes Beispiel von St. Hubertus und vielen anderen

Die Begegnungsstätte Drostenhof Oelde e.V. hat im Internet über die Gründung folgenden Text (hier leicht gekürzt) veröffentlicht: „Am 23. November 2000 fand im großen Saal des Oelder Rathauses die Gründungsversammlung zur Begegnungsstätte Drostenhof e. V. statt. Initiator war die damalige Weltausstellung Expo 2000, zu der die Stadt Oelde mit der Umsetzung ein Veranstaltungsangebot für die Integration behinderter Menschen ins Leben gerufen hat. Prädestiniert war die Fläche um den damaligen Hof Dämmer der aufgrund seiner Lage sowie dem Standort der Wibbeltschule ausgewählt wurde. Das Konzept wurde vor der baulichen Maßnahme, die durch die gewählten Vereine getragen wurde, besprochen und in einem feierlichen Rahmen verabschiedet. Der damals wie heute stärkste Verein in der Begegnungsstätte Drostenhof e. V. ist der Bürgerschützenverein St. Hubertus Oelde 1919.e.V., und aus diesem Grund wurde Heinz Schlingmeyer als Mitbegründer zum 1. Vorsitzenden gewählt. Bei der Gründungsversammlung waren viele ehrenamtliche Vertreter verschiedener Vereine anwesend, die sich dann in den weiteren Jahren sehr stark eingebracht haben, um das Konzept verwirklichen zu können. …“

Gelebte Geschichte

Getrieben von den Ideen der Gründungsversammlung entstanden in vielen Arbeitsstunden aus den ehemaligen Stallungen Versammlungsräume, die keine Wünsche offen lassen. Es bildete sich im Oelder Norden eine starke Gemeinschaft. Heute ist der Drostenhof Oelde weit mehr als ein Ort für Veranstaltungen. Das Gelände, auf dem die Begegnungsstätte steht, ist bodenständig und geschichtsträchtig zugleich. Die heutige Anlage ist ein Symbol für Zusammenhalt, für das, was Oelde stark gemacht hat: Ehrenamt, Gemeinschaft und gelebte Geschichte. Und sie verbindet nicht zuletzt Oelde Nord mit Oelde Süd.