HAUS DES LEBENS

Von HANS ROCHOL

Heute einziger Zeuge jüdischen Lebens in Oelde

Es gibt in Oelde einen kleinen Friedhof, der sehr versteckt am Axtbach liegt. Viele Oelder kennen ihn gar nicht. Beerdigt wird darauf nicht mehr. Dennoch ist er eine historisch wichtige und eindrucksvolle Stätte von ebenso hoher religiöser Bedeutung für die Stadt. Denn dieser Begräbnisplatz ist der nahezu einzige unmittelbare Zeuge, der heute noch an jüdische Geschichte in Oelde erinnert. Eine weitere, aber wesentlich kleinere jüdische Begräbnisstätte, befindet sich zudem in Stromberg hinter den Häusern am Wiedenbrücker Tor.

Erdbestattung ist bei den Juden vorgeschrieben. Die dauerhafte Totenruhe gilt als verbindlich. Die Grabsteine sind nach Osten ausgerichtet, ebenso wie die Toten, deren Füße nach Osten (nach Jerusalem) zeigen; „damit nach der Auferstehung die Reise nach Jerusalem sogleich beginnen kann.“ Mit Bezug zu seinem lebensbejahenden Charakter und der Erwartung der Auferstehung wird ein jüdischer Friedhof gern Beit HaChayim „Haus des Lebens“, Beit Olam „Ewiges Haus“ oder Beit Tow „Gutes Haus“ genannt.

Beim Betreten dieser Stätte wie auch einer Synagoge sollten Männer aus Achtung vor den jüdischen Bräuchen ihren Kopf bedecken, denn sie betreten „heiligen Boden“. Die eben genannten Bezeichnungen verweisen darauf. Mit einer Kippa zeigen gläubige Juden Demut und Respekt gegenüber Gott. „Bedecke Dein Haupt, so dass der Segen Gottes auf Dir ruht“, heißt es im Talmud, dem Hauptwerk der „mündlichen Lehre“ im Judentum.

Synagoge Lange Straße

Zwei Synagogen hat es in Oelde gegeben. Die erste entstand 1742 mit fürstbischöflicher Genehmigung an der Langen Straße im Garten von Haus Nr. 21. Das Grundstück mit Haus und Garten samt Synagoge bzw. Bethaus und Schlachthaus gehörte dem Nathan Samuel. Bis etwa 1790 besuchten auch Juden aus Stromberg die Oelder Synagoge.

Samuel Nathan, Nachfahre des Nathan Samuel, hat 1831 seinem Urväterglauben abgeschworen und sich taufen lassen. Dies ergibt sich aus dem Taufbuch der katholischen Pfarrkirche zu Oelde. Das bedeutete zugleich das endgültige Aus der ersten Oelder Synagoge, die ohnehin in keinem gutem Zustand mehr war.

Erläuterung zur Historie: Die erste Nennung von Juden in Oelde stammt aus dem Jahr 1552, als sich der Heilkundige Salomon im Ort aufhielt. Die Jüdische Gemeinde Oelde bestand zwischen der Mitte des 17. Jahrhunderts und 1938. Die Zahl der jüdischen Mitbürger variierte. Ihre höchste Mitgliederzahl erreichte die Gemeinde 1861 mit 84 Gläubigen. In der Altstadt Oelde gab es nach der Urkarte von 1830 damals 237 Hausgrundstücke, die Stadtchronist Xaver Westhoff erfasst hat. Davon befanden sich 41 längere oder kürzere Zeit in jüdischer Hand. Das macht rund 17 % aus. Diesen Prozentsatz kann man für Oelde mit Fug und Recht sehr hoch nennen.

1829 Synagoge an der Ruggestraße

An jüdischen Begräbnisstätten wiederum hat Oelde nicht zwei, sondern drei aufzuweisen. Die erste lag am Wall. Dazu muss man wissen, dass Oelde 1623 (also im 30jährigen Krieg) zum Schutz von Bürgern und Eigentum rund um die Innenstadt Wall und Graben angelegt hatte, die u.a. im östlichen Bereich der Stadt in Höhe der Oberen Bredenstiege verliefen. Das Grundstück mit Synagoge erstreckte sich damals von der Langen Straße über Obere Bredenstiege, Wall und Stadtgraben sowie Konrad-Adenauer-Allee hinweg bis zur heutigen Straße bzw. zum Weg Auf der Brede.

Der erste Begräbnisort dürfte insofern zwischen Oberer Bredenstiege und heutiger Konrad-Adenauer-Allee etwa auf dem Parkplatz nördlich des Bonhoeffer-Hauses gelegen haben. Allzu viele Gräber haben sich dort wahrscheinlich nicht befunden. Als die erste Synagoge aufgegeben wurde, lag auch die Begräbnisstätte auf der Ostseite des Stadtwalls nicht mehr auf jüdischem Besitz. Neue Orte für Gebet und Friedhof an anderer Stelle der Stadt mussten erworben werden. Sie wurden an der Ruggestraße für eine Synagoge (Haus Nr. 10) und an der Unteren Bredenstiege für einen neuen Friedhof gefunden.

1829 fand die Einweihung der Synagoge statt. Abraham Sutro (*1784; †1869 in Münster), profilierter Vertreter der jüdischen Orthodoxie und erster Landesrabbiner in der preußischen Provinz Westfalen, nahm die Weihe persönlich vor. Das Gebäude gliederte sich wie folgt: Vorne im Haus (Nr. 10 an der Ruggestraße) war die Lehranstalt untergebracht, darüber eine Lehrerwohnung und nach hinten eine Hofsynagoge mit Ausrichtung nach Osten. Trotz Schwierigkeiten blieben Synagoge und Schule bis 1938 erhalten. In der Novembernacht der entfesselten Gewalt 1938 schändeten und zerstörten Nazi-Verbrecher die Einrichtung.

Im Jahr 1829 wurde auch der Friedhof an der Unteren Bredenstiege belegt, um den es schon bald heftige Nachbarschaftsprobleme gab. Zum dritten Mal ging die jüdische Gemeinde auf Suche nach einem angemessenen Ort für ihre Verstorbenen. Zur Historie sei angemerkt: Die beiden Begräbnisstätten am Wall und an der Unteren Bredenstiege haben Heimatforscher, die sich mit jüdischem Leben in Oelde beschäftigt haben, irrtümlich für ein und denselben Platz gehalten, wodurch die Tatsachen durcheinander gerieten. Die Fehleinschätzung sorgte infolgedessen insgesamt für Verwirrung.

Wegen der Nachbarschaftsprobleme um den Friedhof an der Unteren Bredenstiege ging die jüdische Gemeinde erneut auf Suche und wurde 1848 fündig. Die Witwe Schilling verkaufte in jenem Jahr jenseits des Stromberger Tores zum Axtbach hin ihren Besitz. Den einen Teil übereignete sie dem Heinrich Brockmann. Der andere Teil ging in Besitz der jüdischen Gemeinde Oelde über, die am Ende der Gartenstraße „Zur Brede“ einen neuen Friedhof anlegte. Im Volksmund hieß das Gelände „Königskämpken“.

Im 19. Jahrhundert bis in die 1920er Jahre hatten sich die jüdischen Oelder Bürger in ihrer Umgebung eingelebt, waren auf vielen Ebenen des städtischen Gemeinwohls tätig und zogen für Deutschland sogar in den Ersten Weltkrieg. Unter den Kriegstoten befand sich mit David Jacobs der Lehrer der Oelder Judenschule.

Königskämpken

Der Sandstein stammt größtenteils aus den Baumbergen. Doch auch ockerfarbener Teutoburger-Wald-Sandstein ist auf dem jüdischen Friedhof zu finden – in dieser Gegend eher eine Seltenheit.

60 jüdische Mitbürger fanden hier seit 1848 ihr "Haus des Lebens"

Seit dem Altertum ist das Aufstellen von Grabsteinen den Juden geheiligter Brauch. Der Grabstein, oftmals mit einer hebräischen Beschriftung versehen, wird in einer Zeremonie enthüllt; Psalter werden gelesen. Dann liegt das Grab in ewiger Ruhe. So geschah das auch in Oelde – auf einem alten Friedhof, der bis heute an jüdisches Leben in der Stadt erinnert. Es lässt sich eindrucksvoll von den Grabsteinen ablesen.

Auf diesem Friedhof findet man etwa 50 Grabsteine, die meisten noch lesbar, einige bereits stark verwittert. Geschätzt um die 60 jüdische Oelder Bürger sind hier seit 1848 beerdigt worden, zuletzt Berta Weinberg im Jahr 1940. Ein jüdisches Grab wird von den Gemeinden nicht eingeebnet; der Stein besteht und vergeht. Bei Platzmangel legt man eine Schicht Erde über ein Grab und bestattet einen Toten über dem anderen. Dazu ist es in Oelde nicht gekommen, denn der Platz am Axtbach reichte.

Unbekannt

1939 fand Sophie Aschenberg auf dem Friedhof ihre Ruhe. Ihr Leben hatte tragisch geendet. Die 72jährige Frau, die an der Lindenstraße ein anerkanntes Geschäft betrieb, war 1935 in den Fokus des antisemitischen Hetzblattes „Der Stürmer“ geraten. Ein unbekannter Schmierfink beschimpfte und beleidigte sie und die „ganze Judenmeute“ darin aufs Übelste. Die Oelder wurden „indirekt“ unter Drohung aufgefordert, bei Juden nicht mehr einzukaufen. Einige Zeitgenossen scheinen die „Mahnung“ eifrig befolgt zu haben.

Die unverheiratete Sophie Aschenberg fühlte sich dadurch offensichtlich derart bedrängt und hilflos, dass sie sich kurz nach der Pogromnacht 1938 Anfang 1939 durch „Einatmen von Leuchtgas“ das Leben nahm. In dem amtlichen Schreiben des Amtsbürgermeisters heißt es: „Als Grund zum Freitod ist Lebensüberdruß anzunehmen.“ Was als posthume Verhöhnung und infame Verleumdung der Ja, deshalb gehe ich ja um 05:00 Uhr eine Stunde in der Nähe sein müssen. Verstorbenen zu verstehen ist.

Nun musste die Verstorbene beerdigt werden. Das bereitete aus mancherlei Gründen Schwierigkeiten. Zum einen gilt das Leben im Judentum traditionell als so heilig, dass nur Gott es beenden darf. Nur wenn der Freitod einen Götzendienst, einen Inzest oder einen Mord verhindert, ist eine Selbsttötung akzeptiert. Das lag hier jedoch nicht vor. Erzählt wird, sie sei sozusagen bei Nacht und Nebel „beigesetzt“ worden. Jüdinnen und Juden, die sich selbst getötet haben, erhalten in der Regel kein Totengebet, kein normales jüdisches Begräbnis und ein Grab am Rand des Friedhofs, mindestens 2,50 m vom nächsten Grab entfernt. Zum anderen ist zu bedenken und zu fragen, wer in jener Zeit bereit war, eine gestorbene Jüdin zu bestatten. Die jüdische Gemeine gab es seit der Novembernacht 1938 nicht mehr. Fragen über Fragen, die bisher nicht eindeutig beantwortet werden konnten.

Thorarolle als Grabbeigabe

Sophie Aschenbergs Grab kennt wohl niemand mehr. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis von Walter Tillmann, dass Bernhard Düding nach der Pogromnacht dem Synagogenvorsteher Julius Fritzler zerrissene Gegenstände, die Thorarolle und Gebetbücher übergeben hat, die zusammen mit Sophie Aschenberg ins Grab versenkt wurden. Insofern ist anzunehmen, dass jüdische Oelder Bürger zusammen mit Nachbarn im Schutz der Duinkelheit die Verstorbene beigesetzt haben und mit der Grabbeigabe ihr ausdrückliches Beileid bezeugt wollten. Aber dabei handelt es sich um eine Vermutung.

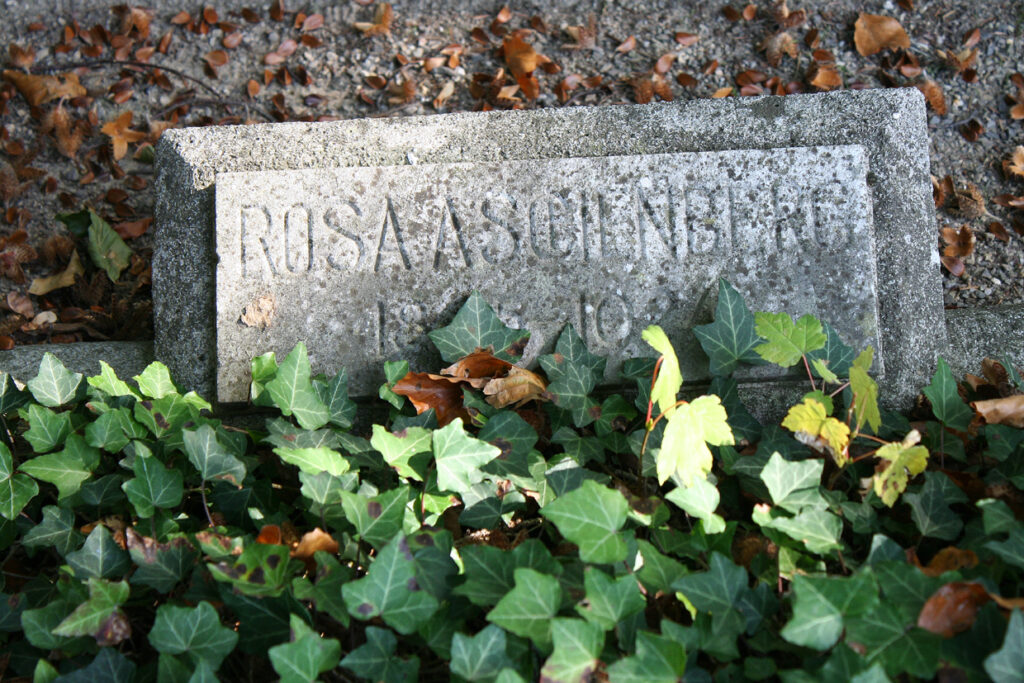

Wie Sophie Aschenbergs Grab sind die Namen der Bestatter nie bekannt geworden. Bernhard Brockmann hat einmal eine Stelle gezeigt, an der er Sophie Aschenbergs Begräbnisstätte vermutete. Allein der Name ihrer Schwester Rosa erinnert auf einem Grabstein an die Familie Aschenberg in Oelde.

Steine beeindrucken

1941 oder 1942 später konnten, wie Bernhard Brockmann ebenfalls berichtet hat, deutsche Juden aus Portugal den Friedhof unbehelligt als Diplomaten in geheimer Mission besuchen. Mehr ist darüber allerdings auch nicht bekannt.

Unterschiedliche Gestaltungen der Grabsteine beeindrucken den Besucher. Über dem Kindergrab trauert der abgeschlagene Baumstamm, ein bemerkenswertes Symbol des Jammers aus Stein. Ein gebrochener Baumstamm bzw. ein Baumstamm mit abgebrochener Krone steht für den Tod eines jungen Menschen. Nebenan sieht man eine schwarze Glastafel, die den Eindruck erweckt, als sei irgendwann einmal auf sie geschossen worden. Doch so war es nicht, der Frost hat das nicht einwandfrei verarbeitete Glas der Tafel platzen lassen. Hier ein Monument in Marmor, fast noch wie am ersten Tag, dort eines in Sandstein, von der Zeit stark markiert.

Der Sandstein stammt größtenteils aus den Baumbergen. Doch auch ockerfarbener Teutoburger-Wald-Sandstein ist zu finden – in dieser Gegend eher eine Seltenheit. Manche Inschriften sind kaum noch oder gar nicht mehr zu lesen. Die Begräbnisstätte wurde 1995/96 restauriert, doch nicht, um alles haltbarer zu machen. Das ist bei Juden nicht üblich. Vielmehr sollte die Restaurierung den Verfall des Steines verlangsamen. Der eine Grabstein wurde bei der Restaurierung nur gereinigt, befreit von Umweltgiften. Der andere brauchte intensivere Behandlung. Glas auf den Steinen wurde gegen Wasser abgedichtet. Die Folgen der Verwendung von Konservierungsstoffen wurden beseitigt.

Geht man vom Axtbach aus hinüber zum Eingangsbereich des Friedhofs, erhält man einen interessanten Blick auf die Rückseiten der Grabsteine. Auf vielen Steinen finden sich hebräische Inschriften. Deren fotografische Sicherung nebst Übersetzung wäre eine anerkennenswerte und verdienstvolle Arbeit für nachfolgende Generationen.

Die letzte Verstorbene, die auf dem Friedhof beigesetzt wurde, war Berta Weinberg 1940 im Alter von 67 Jahren. Sie war die Frau von Louis Weinberg, der schon 1933 gestorben war. Die Familie besaß ein Geschäft im Gebäude Nr. 13 (heute Diekemper) an der Langen Straße.

Der Kaufmann Louis Weinberg, 1863 in Oberhausen geboren, war 1881 Mitgründer der Feuerwehr, 1921 König der Schützengesellschaft, sozial aktiv in der Oelder Gesellschaft und in der jüdischen Gemeinde. Berta Weinberg wurde als letzte „mit offizieller Duldung der Stadtverwaltung“ auf dem jüdischen Friedhof bestattet. – Die Zahl jüdischer Bürger heute in Oelde ist aus Datenschutzgründen nicht greifbar.

Pflege

Seit Jahrzehnten schon pflegt das städtische Gartenamt diesen stillen und heimlichen Ort. Alle Arbeiten geschahen nach Rücksprache mit der Jüdischen Kultusgemeinde in Dortmund. Unter der Nr. 51 ist der Jüdische Friedhof seit 1985 in der Oelder Denkmalschutzliste verzeichnet.

An welcher Stelle genau sich der älteste Grabstein befindet, ist nicht eindeutig klar. Man vermutet, dass es sich um einen der Steine auf dem hinteren Friedhofsteil in Axtbachnähe handelt.

Ob die wenigen Gräber vom Friedhof Untere Bredenstiege auf den Friedhof „Königskämpchen“ umgebettet wurden, auch darüber gibt es keine weiteren Informationen.

Vorwurf

Wie ein Wunder mutet es an, dass der Friedhof in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 nicht verwüstet wurde.

Inzwischen (2024) ist das Buch „Jüdisches Landleben – Vergessene Welten in Westfalen“ von Gisbert Strotdrees erschienen, in dem zu lesen ist: „Kaum war der Zweite Weltkrieg beendet, …, da wurden bereits wieder jüdische Friedhöfe geschändet. Die Täter … zerstörten Inschriften … oder warfen Grabsteine um. … Zweimal, im Oktober und November 1948, wurde in der Kleinstadt Oelde … der versteckt liegende jüdische Friedhof geschändet.“

Weiter liest man: „Insgesamt 30 Schändungen jüdischer Friedhöfe wurden allein in Westfalen und Lippe zwischen April 1946 und August 1949 gezählt, bis 1961 kamen weitere 14 hinzu. In drei Fällen sollen es Kinder und Jugendliche gewesen sein, meist blieben die Täter unerkannt.

Warum Steine auf den Gräbern? - Als Juden durch die Wüste zogen

Wer heute den Friedhof am südlichen Ende der Straße zur Brede besucht, findet gelegentlich auf diesem oder jenem Grab kleine Steine liegen – Zeichen dafür, dass Juden aus aller Welt weiterhin hierher kommen und ihre Toten besuchen. Die Sitte, auf jüdischen Gräbern keine Blumen, sondern Steine abzulegen, ist kein Ritual der Religion und auch nicht in den jüdischen Schriften zu finden, sondern versteht sich als ein uralter Brauch. Er wird seit dem 19. Jahrhundert praktiziert, stammt aber aus der Zeit, in der Juden durch die Wüste zogen, und wird insofern gerne historisch gesehen und als Relikt aus der Zeit der Wanderungen der Israeliten durch die Wüste erklärt. Es gab keine Blumen und auch keine schönen Monumente. Vielmehr mussten die Gräber befestigt werden, um sie vor Aasfressern zu schützen. Gleichzeitig markierten sie das Grab, damit Besucher es später finden konnten. Auf jüdischen Friedhöfen wurde das Zeremoniell beizeiten übernommen. Dabei geht es neben dem historischen Bezug um die Gleichheit aller Menschen. Niemand soll durch übertriebenen Blumenschmuck über andere gestellt werden.

Steine zeigen an: Wenn Blumen für die Lebenden sind, dann Steine für die Toten, da Steine dem Schmerz Ausdruck geben. Sie symbolisieren Ewigkeit und Unvergänglichkeit und stehen als Symbol für die Seele, die ebenfalls unvergänglich ist. Urnengräber sind auf dem Friedhof nicht zu finden. „Feuerbestattung ist von jedem Sektor des jüdischen Denkens immer mit Schrecken betrachtet worden“, heißt es. „Der Körper ist heilig, denn es ist der ‚Tempel der Seele‘, und daher ist er das Medium, durch das wir in dieser Welt Gutes tun.“ Der abschließende Hinweis ist eindeutig: „Sechs Millionen unserer Leute wurde ein ordentliches Begräbnis verweigert, die meisten von ihnen wurden verbrannt. Sollen wir mutwillig fortsetzen, was unsere Feinde begonnen haben?“

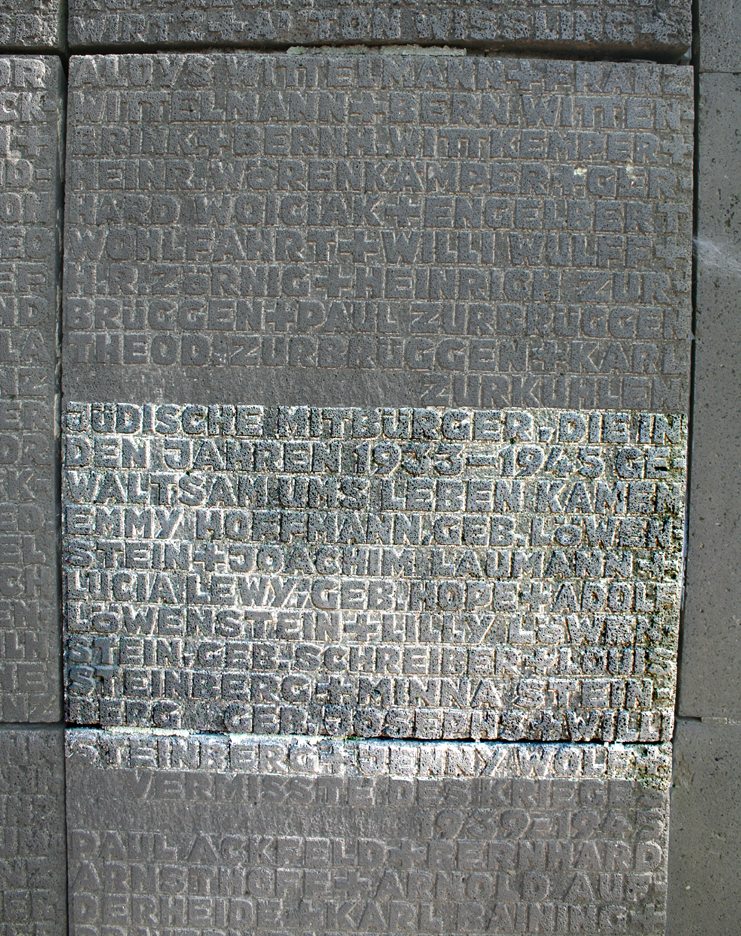

Eine Liste der aus Oelde stammenden jüdischen Mitbürger, die gewaltsam ums Leben kamen (sieben von ihnen in Riga), findet man auf dem Friedhof nicht. Neun Namen sind dennoch in Stein gemeißelt; sie sind angebracht nicht weit vom jüdischen Friedhof entfernt im 1957 aufgestellten Mahnmal und Ehrenmal der Stadt Oelde, geschaffen von dem Künstler Herbert Daubenspeck (Emsdetten) an der Adenauer-Allee. – Fünf Namen auf der Tafel des Mahnmals am Stadtpark fehlen. Das ist wohl dem Umstand zu schulden, dass die Aufarbeitung der Nazi-Zeit 1957 gerade erst begonnen hatte.

Die Klinke drücken und das Tor zum "Garten des Lebens" öffnen