Kirchweihe ja, aber wann?

Von HANS ROCHOL

Wann ist eigentlich die Oelder St.-Johannes-Kirche geweiht worden? Laut Bischof von Münster hat sie nie eine Weihe erfahren. Begründung: Die Weihe hat nicht im kirchlichen Amtsblatt getanden. Nun, das Ereignis ist ja auch schon lange her; und der Termin wäre längst vergessen, gäbe es die Oelder Margaretenkirmes nicht. Kirmes ist vielerorts der weltliche Teil des Kirchweihfestes, dessen jeweils am Jahrestag der Weihe mit festlichen Gottesdiensten feierlich gedacht wird bzw. gedacht wurde.

Über je mehr historisches Wissen die Landsleute verfügen und desto mehr Traditionen sie bewahrt haben, desto höher steht das Kirchweihfest im Kurs. Später vorgenommene Änderungen, Erweiterungen usw. sind bereits in die Kirchweihe einbezogen. Kirchweihen und Segnungen sind jedoch im Gegensatz zur Taufe kein Sakrament.

Angenehm ist, dass die Oelder mitten im Sommer Kirmes feiern können. Am 20. Juli hat Margarete Namenstag. Rund um diesen Tag drehen sich die Karussells. Das Ganze hat eine Tradition, die höchstwahrscheinlich auf das Jahr 1483 zurückgreift, also weit über 500 Jahre alt ist.

Den Kopf verloren um des Himmelreiches willen

Es ist auffallend: Oelde hat mit Johannes dem Täufer und Columba zwei Pfarrpatrone, die enthauptet wurden. Mit Margareta, an deren Fest Kirchweih bzw. Kirmes gefeiert wird, kommt eine weitere Heilige hinzu, die geköpft wurde. Sie ist zugleich Pfarrpatronin in Wadersloh und Ostenfelde.

Auch Paulus, der Bistumspatron, ist vermutlich enthauptet worden. Alle haben, um es Nachdenkens wert auszudrücken, den Kopf verloren um des Himmelreiches willen.

Als vertraute Heilige gleichsam die Prokuristen Gottes wurden

Alois Schröer schreibt in „Die Kirche in Westfalen vor der Reformation“: „Die Heiligen wurden die vertrauten Freunde des Menschen. Sie gehörten zum Alltagsleben. Sie waren gekleidet und ausgerüstet wie das Volk selbst. Man kannte ihre Legende bis in die Einzelheiten und stand mit ihnen gewissermaßen auf Du. Sie wurden die unentbehrlichen Helfer in den Sorgen des Lebens, in der Not der Kriege, Fehden und Seuchen, von denen Land und Volk heimgesucht wurden. In Übereinstimmung mit der landläufigen Homiletik (Predigtlehre) war das Volk der Meinung, Gott habe dem einzelnen Heiligen das Privileg verliehen, in bestimmten Anliegen und Nöten Hilfe zu gewähren. Oft gab ein Zug aus der Legende oder ein Attribut des Bildes den Anlass zu dieser Differenzierung. Die Heiligen waren gleichsam die Prokuristen Gottes geworden.“

Margareta gilt als Patronin des Nährstandes, Katharina als Patronin des Lehrstandes, und Barbara als Patronin des Wehrstandes. Die Verehrung der drei weiblichen Nothelfer, deren Kult sich in Westfalen bis in das 11. und 12. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, nahm mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts einen steilen Anstieg, der um 1500 seinen Höhepunkt erreichte.

Der Margaretentag im Sommer hatte es in sich. Er war für die Bauern einer der wichtigsten Lostage des Jahres. War das Wetter zuvor gut, begann an diesem Tag die Ernte; am 20. Juli wurde der bäuerliche Pachtzins bezahlt. In Münster fand zu Margareta der Send statt. Magareta ist Patronin der Fruchtbarkeit und nicht zuletzt Nothelferin.

Sieben Pfarrgemeinden im Bistum Münster berufen sich auf die Heilige am 20. Juli, darunter Wadersloh und Ostenfelde.

Auf dem Erntewagen

Starke Frauen

Die drei Frauen unter insgesamt 14 Nothelfern sind allesamt in Oelde präsent, erstarkende Frauen. Nach Katharina ist im Turm eine Glocke benannt. Ein altes Bild der heiligen Barbara befindet sich in der Sakristei der Johanneskirche. Und Kirchweihe und Kirmes schmücken sich mit dem Namen der heiligen Margareta.

Über Kirmes heißt es im Duden: „Der Ausdruck für ‚Jahrmarkt, Volks-fest’ geht auf mhd. kirmesse zurück, das aus kirchmesse entstanden ist. Das Wort bezeichnet zunächst die zur Einweihung einer Kirche gelesene Messe, dann das Erinnerungsfest daran und schließlich – mit Bezug auf die weltlichen Belustigungen solcher Feste – den Jahrmarkt, das Volksfest.“ Die Kirmes also erinnert an das Kirchweihfest, das – weil mit ihrem Namen verbunden – an einem Margaretentag gefeiert worden sein muss, an einem 20. Juli also – aber welchen Jahres?

Und de kercken mit den klocken verbranden se

1457 ist die Oelder Kirche gebrandschatzt worden. Es war die Zeit der Münsterischen Stiftsfehde. Zwischen 1450 und 1457 war ein Streit entbrannt um die Besetzung des Bischofstuhls in Münster und damit auch um die Herrschaft im Hochstift Münster. Zu jener Zeit war Ludolf von Oer Besitzer von Haus Geist.

Bernhard zur Lippe und Konrad (Cordt) von Rietberg richteten damals großen Schaden in Oelde und Stromberg an. „Anno MCCCCLVII up Gereonis et Victoris (also am 10. Oktober 1457) do brande unde schinnede junkher Berendt von der Lippe unde Herr Cordt grawe tom Retberge datt dorp und kerspel Olde und Stromberge. Und de kercken mit den klocken to Olde verbranden se und deden dar groten schaden.“

Dem Erdboden gleich gemacht wurde mit der Kirche aller Wahrscheinlichkeit nach zugleich die Paulsburg , die Münsters Bischof 1380 in Oelde zum Schutz seines Territoriums gegen die Rhedaer Grafen errichtet hatte. Auch Ludolf von Oer war seinerzeit in die Auseinandersetzungen verstrickt, denn er unterhielt gute Beziehungen zu den Bischöfen Heinrich II. und Walram I. von Moers. Heinrichs II. Grabplatte befindet sich in der Stromberger Kreuzkirche.

Jasper Volkerus hat die erste Glocke für die neue Kirche gegossen

Wo der Gottesdienst nach der Zerstörung der Oelder Kirche stattgefunden hat, ist unbekannt. Vermutlich mussten die Oelder benachbarte Kirchen aufsuchen. Ob die gesamte Kirche abbrannte oder ob die heutige Columbakapelle und der ehemalige spitze Turm (1863 abgerissen) stehen blieben, ist denkbar. Gewiss ist, dass eine neue Kirche gebaut werden musste. Das brauchte damals viel Zeit. Historisch greifbar wird der Neubau zuerst 1483. Aus diesem Jahr stammt die älteste Glocke der Kirche, die Katharina-Glocke. „Jasper me fecit“ – übersetzt: „Jasper hat mich gemacht“ – nennt den Glockengießer, der lange Zeit unbekannt war. Durch Forschungen wurde inzwischen herausgefunden, dass im 15. Jahrhundert in Münster zwei Glockengießer des Namens Volkerus tätig waren. Jasper, vermutlich der Sohn des Johannes, hat offensichtlich 1483 die Katharina-Glocke für Oelde fertiggestellt.

Nebenbei bemerkt: Stadtchronist X. Westhoff weist in seinen Forschungen darauf hin, dass es in Oelde eine Katharina-Vikarie gegeben hat, die am Markt stand, des weiteren drei Altäre in der Kirche, von denen der dritte der hl. Katharina geweiht war. Außerdem erfolgte durch Papst Alexander VI. (von 1492 bis 1503 im Petrus-Amt) eine Ablassverleihung an die Pfarrkirche zu Oelde; der Ablass konnte u.a. am Tag der hl. Katharina (25. November) gewonnen werden. Die heilige Nothelferin hatte also in Oelde gewiss einen hohen Stellenwert.

1491 fundiert: das Sakramentshaus (links) in der wiederaufgebauten Oelder St.-Johannes-Kirche. Den Engel mit dem Ewigen Licht fertigte Anton Mormann 1921 in Wiedenbrück an.

1483 - der 20. Juli war ein Sonntag

Jasper von Oer (sprich: Ohr) und seine Frau Anna von Hörde, seinerzeit die Herrschaft auf Haus Geist, haben 1491 das kostbare Sakramentshaus in der Johanneskirche gestiftet. In ihren Wappen sind sie am Sakramentshaus als Stifterehepaar ausgewiesen. Da sich das Paar ohnehin in vielfacher Weise als hochherziger Spender hervorgetan hat, ist es sehr gut möglich, dass es auch die Katharina-Glocke gestiftet hat.

1483 wird, wie dargelegt, ein Zeitpunkt deutlich, in dem wieder zum Gottesdienst in der Kirche geläutet wird. Also muss die Gemeinde irgendwann Kirchweih gefeiert haben. Das aber kann nur an einem Margaretentag gewesen sein, denn sonst gäbe es in Oelde keine Margaretenkirmes. 1483 fiel der 20. Juli auf einen Sonntag. Umso wahrscheinlicher wird damit, dass der 20. Juli 1483 der Weihetag der Oelder St.-Johannes-Kirche ist, denn an einem Werktag ist die Weihe bestimmt nicht vollzogen worden. Werktags musste auf Äckern und Feldern geschuftet werden.

Fürstbischof in Münster, der möglicherweise die Kirche geweiht hat, war der sehr beliebte Heinrich III. von Schwarzburg (1466-1496). Angemerkt sei: Dessen Nachfolger wurde sinnigerweise Konrad von Rietberg (1497-1508); sein Vater Cordt hatte 1457 Oelde und Stromberg überfallen und gebrandschatzt und die Zerstörungen angerichtet.

Noch etwas Kurioses sei angemerkt: Die Glocke hat sozusagen Martin Luther eingeläutet. Denn der Reformator wurde 1483 geboren, und seine Frau hieß Katharina.

Des Rätsels Lösung: Im Mittelalter war eine halbe Acht halt eine Vier

Gefragt haben wir nach einer Jahreszahl (Anno domini) und einem baulichen Juwel. Die Antwort: Die Zahl Vier hat je nach Zeitalter und Sprache unterschiedliche Glyphen: Im europäischen Mittelalter war die Schreibweise als halbe Acht gängig. So findet sie sich auch am Oelder Sakramentshaus in St. Johannes. 1491 ist die Lösung. –

Oeldes Juwel von 1491 ist also das Sakramentshaus in St. Johannes, von Jasper von Oer und Anna von Hörde auf Haus Geist gestiftet.

Interessant ist es, beim Rundgang mit Schulklassen beim Hinweis auf die Jahreszahl zu sehen, wie eifrig diskutiert wird. Das Schönste aber ist, dass die Begleitpersonen nicht vorsagen (können).

Haus Geist wurde im Übrigen zwischen 1560 und 1568 von Laurenz von Brachum für Franz von Loë als Schloss in Formen der „Lipperenaissance“ erbaut.

Heutzutage präsentiert es sich nach wechselvoller Geschichte als Haus Geist. Nach einem Großbrand hat der Barockbaumeister und Paderborner Hofarchitekt Franz Christoph Nagel 1750 bis 1755 den Nordflügel des imposanten Bauwerks nach eigenen Plänen umgestaltet. Nagel, dessen Oeuvre umfangreich ist, war ein Zeitgenosse des Münsteraner Baumeisters Johann Conrad Schlaun (1695–1773).

Die Weihe der Kirche 1483 betraf den Chor mit Altar und das vordere Mittelschiff in zwei Jochen. Der geweihten Kirche hinzugefügt wurden im Laufe der Zeit die beiden vorderen Seitenschiffe, bevor der Turm mit der Spitze um 1820 brannte und 1863 abgerissen wurde. Die Kirche erfuhr bis 1869 eine Vergrößerung auf fünf Joche mit vorgesetztem Westturm.

Zwischen 1914 und 1919 kam eine neue Sakristei hinzu, 1966 an der Südseite wegen der vielen Gottesdienstbesucher eine Raumerweiterung. Sie wurde auf Wunsch der Gemeinde Marienkapelle genannt, weil dort die 1821 von Anton Mormann (Wiedenbrücker Schule) auf Wunsch von Dechant Bernard Haard geschaffene Madonna mit Kind (Maiandachts-Madonna) ihren Platz gefunden hatte.

Maienkönigin

Aus architektonischer Sicht ist die Schöpfung aus den 1960er Jahren fraglich, vom Künstlerischen her abbruchreif. Der Raum könnte aber nach Wegfall des Paulusheims als neuer Pfarrsaal im weitesten Sinne für die Seelsorge ausgestattet werden und damit gute Dienste leisten.

Maria mit Kind – Die Maienkönigin (r.) gab der Marienkapelle in St. Johannes ihren Namen. Anton Mormann (Wiedenbrücker Schule) hat sie im Auftrag von Dechant Haard 1921 geschnitzt.

Aus demselben Jahr stammt vom selben Künstler der Engel mit dem Ewigen Licht am Sakramentshhaus.

Kirchweih „fortan ohne alle Gastmahlen und weltliche Lustbarkeiten“

Der Brauch, Kirchweih zu feiern, ist uralt; er lässt sich Ende des 4. Jahrhunderts erstmals in Jerusalem nachweisen. Im Westen ist er seit dem 5. Jahrhundert bezeugt, früh schon angereichert mit Volksbräuchen. Jenseits der liturgischen Feier wird die Kirmes seit dem Mittelalter zum wichtigsten bäuerlichen Jahresfest. Mit üppigem Essen und Trinken, Tanz und anderen Volksbelustigungen dauerte das Fest, das die ganze Sippe zusammenführte (oft mit Totengedenken am zweiten Tag) mehrere Tage. Die Obrigkeit sah sich nicht selten veranlasst, gegen „Ausschweifungen“ einzuschreiten. Die im Geist der Aufklärung erlassenen Feiertagseingrenzungen des 18. Jahrhunderts verfügten deshalb aus sachfremden Motiven durchweg ein einheitliches Datum für die Feier der Kirchweihe, wobei sich allerdings vielfach Volkswiderstand regte. Bis 1769 haben die Oelder jedenfalls zum 20. Juli den Jahrestag der Kirchweihe gefeiert. Mit bischöflicher Verfügung vom 15. März 1770 wurden dann alle Kirchweihfeste (mit Ausnahme der Kathedralkirche in Münster) auf den dritten Oktobersonntag verlegt und sollten „fortan ohne alle Gastmahlen und weltliche Lustbarkeiten“ begangen werden. Die Margaretenkirmes, die sich von der kirchlichen Erinnerungsfeier an den Weihetag der Kirche lösen musste, blieb dennoch als weltliches Volksfest erhalten.

Die bischöfliche Verfügung war bis 1969 in Kraft. Nach dem Vaticanum II gilt, dass jede Kirche ihre Kirchweihe am Jahrestag ihrer Weihe, sofern er bekannt ist, als Hochfest feiern soll. Diese Änderung veranlasste Pfarrer Hortmann (1976-2003), das Kirchweihfest neu zu beleben, doch nach seiner Emeritierung verschwand es bald wieder.

Ein gemeinsames Jahresgedächtnis gibt es im Bistum Münster am 13. Oktober in jenen Kirchen, deren Weihetag nicht bekannt ist. In Oelde wird das Kirchweihfest in St.Joseph im September gefeiert.

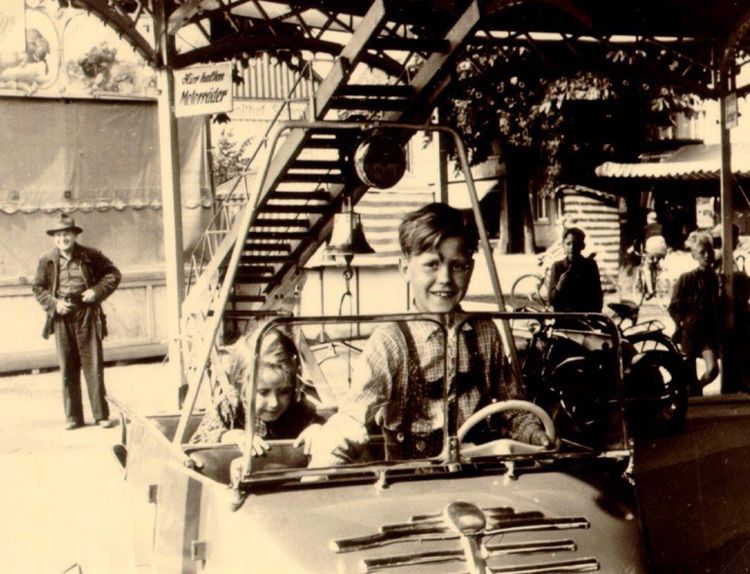

Ganz vorne stand die Bude mit Lohmanns schwarzen Zuckerstangen

Die Kirmes hat noch in den 50er Jahren auf Sommers Wiese stattgefunden. Unter den zahlreichen Geschäften entdeckte man zuerst die Bude mit Lohmanns schwarzen Zuckerstangen, dann Otto Gehners schönes Kinderkarussell mit Holzpferdchen und anderen Späßen, dahinter Kettenkarussell, seitlich Schiffschaukel, Riesenrad und Autoselbstfahrer. Schießbude, Losbude usw. waren selbstverständlich auch vertreten, gelegentlich sogar eine Geisterbahn.

Hinten auf dem Platz drehte sich die Raketenfahrt zum Mond oder die Raupe mit Verdeck, unter dem gern geknutscht und geküsst wurde, was durchaus reizvoll war, weil sich so was zu damaliger Zeit außerhalb der Ehe und in aller Öffentlichkeit nicht gehörte und zu beichten war.

Am letzten Tag der Margaretenkirmes, dem Montag, gab sich die Oelder Kaufmannschaft altem Brauch gemäß auf der Kirmes ein Stelldichein.

Als nach dem Bau der Konrad-Adenauer-Allee (1976) Sommers Wiese nicht mehr zur Verfügung stand, wurde die Kirmes zur alten Jahnkampfbahn am Deipenweg an den Stadtrand verlegt. Die Verlegung und der Umstand, dass sie zumeist in die Schulferien fiel, haben der Oelder Kirmes stark zugesetzt. 1990 kehrte sie auf Anregung des Oelder Heimatvereins und mit Unterstützung der Pfarrgemeinde St. Johannes an ihren Ursprungsort zurück, in die Innenstadt rund um St. Johannes. Veranlassung dazu gab der Wochenmarkt, der zuvor schon in die Innenstadt verlegt worden war.

In Telgte gibt es den Mariä-Geburts-Markt, in Ennigerloh den Mettwurstmarkt, in Enniger den Enniger Markt, in Warendorf den Fettmarkt, in Rheda den bezaubernden Andreasmarkt – allesamt geschätzte und gut besuchte Jahrmärkte rundum. Die Oelder jedoch stehen ihrer Margaretenkirmes und auch ihrem Kirchweihfest eher reserviert gegenüber. Da freut man sich, dass wenigstens Stromberg mit dem Pflaumenmarkt eine alte heimatliche Traditionen aufgreift.