Von HANS ROCHOL

Wer weiß denn, dass der erste Oelder Eisenbahner Mitte des 19. Jahrhunderts im heutigen Heimathaus am Lehmwall gelebt hat? Nicht nur das kann man erfahren, wenn man ins Heimathaus kommt; man lernt zudem auf mancherlei Art und Weise Geschichte und Geschichten kennen, die in Oelde passiert sind und die Lebendigkeit der Stadt ausstrahlen.

Insofern ist das Heimathaus ebenfalls ein Haus der Gemeinschaft und Gastlichkeit. Davon lebt es, der Besucher profitiert davon. Nachfolgend wird nun die interessante Geschichte dieses Hauses in einer etwas längeren Form ausgebreitet und erzählt.

Lehmwall 7

DIE GUTE ADRESSE – Abgebrannt am 10. Oktober 1800 – Danach notdürftige Wiederherstellung – Neu gebaut 1842 als Haus der kleinen Leute – Erweitert 1905 – Vom Heimatverein runderneuert 1995-1997 – Als Heimathaus eingeweiht am 27. Oktober 1997. – Herzliche Einladung ins Haus und als Mitglied (Bitte klicken!)

Teil I – Die Anfänge

Um in die historische Dimension von Haus Lehmwall 7 einzusteigen, kann es nicht schaden, sich zunächst im geschichtsträchtigen Vorfeld umzuschauen. Man schrieb das Jahr 1382, als Heidenreich I. Wolf von Lüdinghausen als Fürstbischof von Münster amtierte und sein Bistum zum Schutz gegen äußere Feinde befestigen ließ. In Oelde, am äußersten Rand des Bistums, wurde die Paulsburg als Befestigungsanlage gebaut. Nur 75 Jahre später war diese Festung bereits verwüstet. Wahrscheinlich 1457, als die Pfarrkirche von Feindeshand abgefackelt wurde, dürfte die Paulsburg dasselbe Schicksal erlitten haben und zerstört worden sein. Der Junker Berndt von der Lippe und der Graf Kord von Rietberg taten sich als üble Rowdys hervor (Anno 1457 up Gereonis et Victoris [10. Oktober] do brande und schinnede junckher Berendt von der Lippe und her Cordt grave tom Retberge datt dorp un kerspel Olde und Stromberge. Und de kercken mit den klocken to Oelde verbranden se und deden dar groten schaden). Es war die Zeit der Stiftsfehde. Viel mehr ist nicht bekannt. Eine neue Kirche entstand bis um 1483 bzw. bis etwa 1510.

Teil II – Die Oelder Befestigung

Von einer neuen Befestigungsanlage ist erst 1623 wieder die Rede – in Zeiten des 30jährigen Krieges (1618-1648). Die Obrigkeit in Münster gestattete in besagtem Jahr, auf Grundstücken der Fürstbischöflichen Breede – entlang der Grenze des Wigbolds, also rund um die heutige Innenstadt – Wall und Graben anzulegen.

In der „Geschichte von Oelde“ (Pfingstenkranzheft von 1950) ist folgendes nachzulesen: „Auch im 30jährigen Kriege hat Oelde schwer gelitten. Durch starke Einquartierung und besonders durch die schweren Ausschreitungen der Truppen der Liga und auch der Gegner ist so viel Elend über Oelde gekommen, daß es zu weit führen würde, dieses hier näher auszuführen. Nur einiges sei hervorgehoben: 1622 überfielen die Scharen des Herzogs Christian von Braunschweig Oelde. In Lippstadt war damals das Hauptquartier des Halberstädters. Dadurch hat das Amt Stromberg besonders gelitten.

Gleichwohl blieben die Bitten der Eingesessenen um Nachlaß oder Milderungen der Schatzungen ohne Erfolg. Die fürstlichen Räte erwiderten, sie hätten zwar „Mitleid mit den armen Leuten“; aber es werde, „wenn man den einen etwas nachgebe, gefährliche Konsequenz geben“. Sie müßten auf der Zahlung bestehen und nötigenfalls die Rückstände durch Militärexekution eintreiben lassen.

Doch hiermit nicht genug. Oelde bekam zwei Reiterkompanien Einquartierung, die zum Schutz gegen Einfälle bestimmt waren. Als nun im Jahre 1623 Truppen der Liga aus dem Herzogtum Westfalen und dem Stifte Paderborn nach Ostfriesland abmarschierten und ihren Weg durch die Grafschaften Lippe und Ravensberg nehmen wollten, was ihnen aber die Holländer verwehrten, erzwangen sie ihren Durchzug mit Gewalt. Ohne Plünderung und Brandschatzung ging es hierbei nicht ab. Der Gouverneur von Lippstadt forderte von der Regierung in Münster Schadenersatz und drohte, nötigenfalls ihn „mit scharfer Kriegsexekution“ einzutreiben. Die Holländer, die in Lippstadt lagen, warteten aber die Antwort der fürstlichen Räte in Münster nicht ab. Sie verübten einen feindlichen Überfall auf Oelde. Die hier befindlichen zwei Reiterkompanien ergriffen sofort die Flucht. Die Holländer forderten eine hohe Kontribution. Einige Bürger wurden als Geisel gefesselt nach Lippstadt geführt. Infolgedessen veranlasste Graf von Anholt, Heerführer der Liga, dem der Schutz des Stiftes Münster anvertraut war, daß die Gegend von Oelde stärker besetzt werde. So litt Oelde weiter unter der Besatzung. Es waren Söldner ohne Geld, mit vielen Bedürfnissen…“. – Was nutzten da Wall und Graben? Dennoch haben die ruinösen Reste des Grabens im Erdboden lange überlebt, was bei späteren Grabungen auffiel.

Der Lehmwall nun, an dem das Oelder Heimathaus entstanden ist, bezieht seinen Namen von der Lage am Wall und von der Beschaffenheit des Bodens an jener Stelle der Stadt. „Im Jahr 1722″, hat Xaver Westhoff ermittelt, „war Eigentümer dieses Grundstücks ein Joan Recker“. Der Stadtchronist fügt erklärend hinzu: „Dieses ergibt sich aus einer Hypothek in Abteilung III des Hypothekenbuches der Stadt Oelde Band 1, Blatt 93.“ Darin ist eingetragen: „10 rthlr., welche der frühere Besitzer Johann Recker laut notarieller Schuldverschreibung vom 5.1.1722 aus dem Öldischen Armenfonds als Darlehen erhalten hat.“

Der Recker dürfte also nicht sonderlich begütert gewesen sein. Später kam das Grundstück an Deppe; aber schon „am 16. November 1790 verkaufte das Anwesen der Joan Henrich Deppe für 70 rthlr. an den Tagelöhner Joan Henrich Krampe. Von diesem erbte das Grundstück als gesetzlicher Erbe der Sohn Anton Krampe. – Dieser wurde erstmals im Besitztitel als Eigentümer eingetragen. – In Abteilung II steht vermerkt: „Nr.1: 1 guter Groschen 10 deut Grundgeld an die Stadt Oelde. Nr.2: 1 Rauchhuhn jährlich an die Kgl. Domäne, sonst Amtsrentei zu Stromberg. Nr.3: 1 Rauchhuhn jährlich an die Pastorat zu Oelde.“

Teil III – Schicksalstage 10. Oktober

Den genauen Zeitpunkt der Eintragung hat der Stadtchronist nicht festgestellt. Doch befinden wir uns in der Nähe eines für Oelde wiederum markanten Zeitpunktes: Das Oelder Schicksalsjahr heißt 1800; Schicksalstag ist der 10. Oktober. Wie eingangs geschildert, wurde Oelde Anno 1457 up Gereonis und Victoris (also am 10. Oktober) gebrandschatzt. Anno 1800 war es also wiederum ein 10. Oktober, als der westliche Teil des Ortes des Nachmittags bei heftigem Wind in Brand geriet. Das Feuer breitete sich in Windeseile in nördlicher Richtung aus und verschlang insgesamt 105 Wohnhäuser sowie sechs Scheunen und Brennhäuser. Eines der Gebäude, die damals in Flammen aufgingen, war das Haus Nr.7 am Lehmwall, das sich im Besitz des Krampe befand.

Wie es wieder aufgebaut worden ist, entzieht sich der Kenntnis, vermutlich sehr ärmlich. Unterdessen wurde Oelde 1802 preußisch und stieg 1804 wie alle Wigbolde des Münsterlandes zur Stadt auf. Das Haus am Lehmwall, das nach 1800 entstanden ist, ist nicht alt geworden. 42 Jahre nach dem Stadtbrand ließ der Krampe mit Datum vom 25ten Juni 1842 einen Brief aufsetzen: „An den Königlichen Landrath Herrn Grafen von Merveldt Hochgeborn zu Beckum.“ Das Original befindet sich bei den Oelder Bauakten. Der Krampe selbst konnte nicht schreiben, wie die drei Kreuze auf dem Bauantrag deutlich machen. Statt seiner verfasste das Schreiben die Bürgermeisterei-Verwaltung; Beckmann hat gezeichnet.

Folgendes bekam der Landrat zu lesen: „Das Haus des Tagelöhners [Anton] Krampe No. 88 in der Stadt Oelde belegen nach der einen Seite an die Lehmwallstraße und von der anderen Seite an den Stadtgraben war so baufällig, daß dasselbe abgenommen werden mußte.- Das alte Haus hatte nach der Straße hin früher einen kleinen Vorsprung gegen das Nachbarhaus Bäumker und soll nach dem gehorsamst beigeschlossenen Situationsplan mit beiden Nachbarhäusern grade erbaut werden.“

Weiter heißt es: „An der Seite des Stadtgrabens hin beabsichtigt Krampe, seinen ganzen Grund zu bebauen, wobei nichts eingewendet werden kann, weil der Graben hier völlig so breit ist wie an den übrigen Stellen. Nun wäre es wünschenswerth, daß Krampe nach dem Graben hin keine Thüre anlegte, weil die Anwohner des Grabens, welche nach der Grabenseite Thüren haben, allerlei in und an den Graben legen.- Des Krampen Haus wird durch eine massive Mauer vom Nachbarhaus getrennt.- Euer Hochgeboren werden hoffentlich den Umbau des Krampen Hauses in der vorgeschriebenen Art genehmigen, worum gehorsamst gebeten wird.“

Teil IV – Verschönerung

Beckmann teilt dem Landrat in Beckum des Weiteren mit: „In früheren Jahren wurde jedem Oeldeschen Bürger zum nothwendigen Neubau seines Wohnhauses oder bedeutenden Nebengebäudes ein Bonum im städtischen Forste Altenfelde zugewiesen, was aber nach der Theilung des Altenfeldes aufgehört hat. Nach dieser Zeit wurden bloss geringe Bürger beim nothwendigen Neubau mit einem Geschenke von 5 Thalern aus der Communal-Casse der Stadt Oelde unterstützt, was bei Schneider Raguski, Tischler Papenbrock pp. der Fall gewesen.“ Und weiter: „Der Tagelöhner Anton Krampe hat sein Wohnhaus No.Cat. 90 Grund No.91 der Stadt Oelde, welches der Einsturz drohte, im vorigen Sommer abgebrochen und dafür ein

schönes Haus errichtet, wobei alle polizeilichen Vorschriften erledigt sind, wird die , wird die gewöhnliche Bauunterstützung in Anspruch genommen, welche vom Gemeinderath (?) nach dem gehorsamst beigeschlossenem Antrage bewilligt worden. Ew. Hochgeboren muß ich deshalb um eine hochgeneigte Anweisung bitten.“

Darauf antwortet am 22. März 1843 die Königliche Regierung, Abtheilung des Innern in Münster wie folgt: „Auf Euer Hochgeborn Bericht vom 14. d.M., die dem Tagelöhner Anton Krampe zu Oelde für den Neubau dessen Wohnhauses aus der dortigen Gemeinde, dessen zu zahlende Unterstützung betreffend, bemerken wir, daß – da der erwähnte Forstgrund getheilt worden – es den Anschein gewinnt, daß derselbe nicht städtisch, sondern Eigenthum von Interessenten geworden.

In diesem Falle ist nicht abzusehen, wie der Gemeinde-Casse die Verpflichtung überkommen sein sollte, eine Entschädigung für das früher den Neubauten überwiesene Freiholz zu zahlen, in sofern nicht etwa die Stadt, als solche, bei der Teilung partizipierte und diese Entschädigung für die Zukunft zu leisten ausdrücklich übernommen hat. Bevor daher über den Gegenstand verfügt werden kann, müssen wir zunächst den näheren Nachweis des Pachtverhältnisses erwarten. “Kaum hatte der Königliche Landrat das Schreiben aus Münster dem Bürgermeisterei-Verwalter Beckmann in Oelde zugestellt, griff der zur Feder und teilte dem Bürger Krampe kurzerhand und netter Weise mit: „Die Königliche hochlöbliche Regierung hat Ihr Gesuch um Unterstützung behuf des Neubaues abgewiesen.“

Teil V – Der erste Oelder Eisenbahner

„Nach dem Tode des Anton Krampe wurde seine Witwe Catharina geb. Happe nach Münsterscher Gütergemeinschaft als Witwe, aus deren aufgelöster Ehe ein Kind vorhanden, als Eigentümerin eingetragen.“ Stadtchronist X. Westhoff fährt fort: „Die Tochter Anna Maria Krampe heiratete den Bahnwärter Wilhelm Freder und brachte ihm das Anwesen in die Ehe ein.“ Hier taucht eine für damalige Zeit ziemlich neue Berufsbezeichnung auf: Bahnwärter. Sie weist auf den Bau der Eisenbahn hin, die seinerzeit zweigleisig durch Oelde gelegt und am 15. Oktober 1847 offiziell eröffnet wurde.

„Der Bahnwärter Wilhelm Freder hat die Besitzung am Lehmwall laut Testament vom 6. März 1867 seinem Sohn Joseph vermacht. Der ließ das Anwesen am 23. April 1873 an die Witwe Handelsmann Jacob Feuerborn, Elisabeth geb. Buschkötter, auf. Nach dem Tode des Mannes schritt die Witwe zur zweiten Ehe mit Theodor Heitkamp.“

All das hat der Stadtchronist festgehalten. Er weiß außerdem, dass am 26. August 1897 die Auflassung an die Brautleute Posthilfsbote Wilhelm Nettelnstrot und Elisabeth geb. Kleinhaus erfolgte. Westhoff schließt mit der Mitteilung, daß „am 25. Mai 1905 dieselben als Eheleute in der westfälischen Gütergemeinschaft im Grundbuch eingetragen wurden.“

Just diese Zeit gibt dem forschenden Blick in die Bauakten wieder historisch interessante Nahrung. Denn 1904 besteht die Absicht, am Haus von 1842 einen Seitenflügel zu errichten. Dieser Anbau sollte den vorhandenen Stall ersetzen. Die Pläne dazu sind von H. Lückenkötter angefertigt worden. Das Vorhaben wurde jedoch zunächst einmal aus baurechtlichen Gründen abgelehnt. Bausachverständiger B. Allemeier hat u.a. zu monieren: „Feuerstätten dürfen nur in Räumen angelegt werden, welche gegen Räume, die zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Stoffe dienen, gehörig abgeschlossen sind…. Der Dünger darf nur in ordnungsmäßigen Sammelgruben aufbewahrt werden, die Lage einer solchen ist zwar nicht angegeben, jedoch ist anzunehmen, daß der Dünger in dem [überdachten] Hofraum gleich an der Straße gelagert werden soll, was nicht zulässig. Wo die Jauche- und Abortgrube entleert werden soll, ist nicht ersichtlich, nach § 55 darf solches nur außerhalb des Gebäudes geschehen. Auch Abortgruben müssen 4,00 m hinter die Straße zurücktreten. Die Entfernung der Grube vom Brunnen ist ebenfalls nicht angegeben, auch nicht die Haus-No.“ Abschließend ist vermerkt: „Gebühren Mk 0,37“.

Teil VI – Hoch lebe die Bürokratie

Wenn man das liest, entsteht bald der Eindruck, dass hier ein ziemlich nachlässig erarbeiteter Bauentwurf vorgelegt wurde, den B. Allemeier gern benutzte, Bauherrn und Architekt stramm stehen zu lassen. Da half selbst eine nochmalige baurechtliche Überprüfung nicht weiter, in der sich zum Schluss diese Bemerkung findet: „1905″ – ein Jahr später – „bat der Landbriefträger Wilhelm Nettelnstrot die wohllöbliche Bau-Polizeibehörde neuerlich ergebenst um die Erteilung einer Bauerlaubnis.“

Wieder ist B. Allemeier als Bausachverständiger nicht gänzlich einverstanden. Er mäkelt am 11. März 1905 dienstlich: „Geprüft und zu bemerken gefunden, daß Düngerstätten zwar 4,00 m hinter die Straße zurücktreten sollen, jedoch ist es sehr zweifelhaft, ob damit auch geschlossene, in Gebäuden liegende Düngerstätten gemeint sind. Bezüglich der Thür an der Düngerstätte nach der Straße läßt sich hier einwenden, daß es wohl kein gewerblicher Raum ist, daß jedoch wohl üble Gerüche erzeugt werden. Heute [also vor dem Umbau] liegt die Düngerstätte an derselben Stelle offen. Ich halte es für ratsam, hier die Kgl. Regierung entscheiden zu lassen.“

Dazu scheint es nicht gekommen zu sein. Denn es findet sich in den Akten eine Bemerkung, geschrieben vermutlich vom Amtmann, die besagt: „Nach diesseitiger Auffassung und auch nach Rücksprache mit dem Kreissekretär ist der § 27 so aufzufassen, daß nur bei offen liegenden Abortgruben die Entfernung von der Straße 4 m betragen muß.“ Es wird Verhandlungen gegeben haben, die zum Kompromiss führten: „Die Tür der Dungstätte wird nur beim Entleeren der Dungstätte geöffnet. … Der Abort erhält ein bewegliches Fenster und eine von innen verschließbare Tür. Die Grube wird in Kalkzementmauerwerk mit abgerundeten Ecken hergestellt … Der Entleerungsschacht soll mit einem eisernen Deckel geschlossen werden. Grube und Dungstätte bleiben vom Bohrbrunnen über 5,00 m entfernt. … Die verlängerte Ansicht an der Straße wird wie die alte mit rauhem Zementputz versehen.“ Also, wie zuvor schon 1842 stand auch jetzt wieder die Entsorgungsproblematik auf dem Prüfstand

Nettelnstrot immerhin erhielt seine Baugenehmigung. Der Baubeginn steht mit dem 21. März 1905 vermerkt. Und schon am 28. April 1905 konnte Rohbauabnahme beantragt werden. Mit Eingangsstempel vom 24. Juni 1905 lag dem Amtmann der Antrag auf Gebrauchsabnahme vor.

Zwischendurch – Datum: 26. April 1905 – gab es noch eine Anzeige, die Polizeidiener König wie folgt erstattete: „Der Briefträger Nettelnstrot hier hat an seinem Neubau auf dem Lehmwall hier eine neue Thür, welche nach außen aufgeht, anbringen lassen. Zur weiteren Veranlassung mache ich hiervon Anzeige.“ Bei der zwei Tage später anberaumten Rohbauabnahme wurde dieser bauliche Mangel ebenfalls moniert: „… hat sich herausgestellt, daß die äußere Tür nach der Straße hin aufschlägt, was verboten…“. Und weiter: „Diese Mängel sind bis zur Gebrauchsabnahme abzustellen.“

Schließlich: „Es wird hier zur Aufklärung bemerkt, daß Nettelnstrot einen Teil des Stadtgrabens bebaut hat. Es ihm hierzu nachträglich seitens der Stadtvertretung die Genehmigung erteilt u. wird dieserhalb auf die notarielle Verhandlung vom 16.4.05, welche sich im feuerfesten Schrank befindet, Bezug genommen.“

Dass die Baugeschichte des Hauses hier in vielen Einzelheiten geschildert werden kann, habe ich neben den Aufzeichnungen des Stadtchronisten X. Westhoff vor allem dem seinerzeitigen Stadtbaurat Bernd Streitberger zu verdanken, der die Bauakten heraussuchen ließ und sie zur Einsicht zur Verfügung stellte.

Teil VII – Im Unruhestand

Der Heimatverein hat viele Jahre lang nach zwei oder drei Räumen für seine Bibliothek und seine Akten gesucht. Mal war er in Schulräumen untergebracht, mal im Keller des alten Rathauses. Immer wieder jedoch wurden die Räume für andere Zwecke gebraucht. Der damalige Stadtdirektor trieb das Ganze auf die Spitze, als er Räume in der alten Rektoratschule, die dem Heimatverein zur Verfügung gestellt werden sollten, hinter dem Rücken von Bürgermeister und Stadtrat kurzerhand requirierte und für „auswärtige Zwecke“ reservierte.

Aufgrund einer freundlicheren Betrachtungsweise und einer veränderten Stadtplanung, für die Stadtdirektor Heinrich Wetter und Stadtbaurat Bernd Streitberger stehen, wurde es schließlich möglich, das Haus Nr. 7 umzubauen und am Lehmwall ein Heimathaus einzurichten.

Diese Aufgabe übernahm der Heimatverein, und viele Oelder haben ehrenamtlich sowohl händisch wie finanziell geholfen. Der Vorstand erledigte umfangreiche Vorarbeiten, machte bei der NRW-Stiftung für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege in Düsseldorf einen hohen Zuschuss locker und versuchte, bei aller Baueuphorie klaren Kopf zu behalten. In den Zeiten des Um- und Ausbaus gingen dem Verein mit dem 2. Vorsitzenden Josef Fechtler und Schriftführerin Anni Fahrendorf zwei verdiente und stets zur Mitarbeit bereite Vorstandsmitglieder durch Tod verloren, was nicht unerwähnt bleiben darf.

Als Architekt wurde auf Vorschlag von Heinrich Große-Berkenbusch Paul Erdmann vom Oelder Architektenbüro Schnieder & Erdmann mit den Planungsarbeiten beauftragt. Die Bautruppe des Vereins unter vorzüglicher Leitung von Heinrich Große-Berkenbusch lief zur Spitzenleistung auf. Aufgabe des Fördervereins war es, Gelder und Materialien zum Ausbau des Heimathauses zu beschaffen und Hand anzulegen. Unter Leitung von Hubert Kobrink kamen mit Unterstützung des Heimatvereins-Vorstands und weiterer Helfer an die 100 000 Mark zusammen.

Insgesamt haben die ehrenamtlichen Handwerker „im beruflichen Ruhestand“ eine Menge geleistet; die Arbeit der Mitarbeiter aber, die das Werk „im beruflichen Unruhestand“ – also nach Feierabend – mit Kopf und Händen vorangebracht haben, ist mindestens ebenso hoch einzuschätzen.

Denkmalwert im Sinne der staatlichen Vorgaben kommt dem Haus am Lehmwall nicht zu. Die baulichen Veränderungen des Jahres 1904 stehen dem entgegen. Immerhin bestätigen die westfälischen Denkmalpfleger dem Gebäude seine Bedeutung im Rahmen der Oelder Stadtgeschichte: „… daß es sich bei dem Gebäude um ‚erhaltenswerte Substanz‘ gem. § 25 DSchG NW handelt, da das gadenartige, kleinmaßstäbliche Haus typischer Bestandteil der frühere Oelder Stadtrandbebauung ist und somit zumindest ein städtebaulicher Erhaltungsgrund gegeben ist.“ (Brief des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege vom 6. September 1993 an die Stadt Oelde, Untere Denkmalbehörde).

Teil VIII – Suche nach den eigenen Wurzeln

Der Wert liegt also sichtbar im Gebäude, unsichtbar aber in der Geschichte des Hauses, die die kleinen Leute bestimmt haben. Gerade in diesem Gebäude ein Heimathaus einzurichten, ist „Ausdruck der lebendigen Identifikation der Bürger mit ihrem Ort“. –

Bei der Mitgliederversammlung des Westfälischen Heimatbundes 1992 in Bielefeld hat der seinerzeitge Vorsitzende, Helmut Neseker, zu Heimatstuben und Heimatmuseen ausgeführt: „Hier wird am Ort selbst historische Spurensuche betrieben, hier wird die Geschichte der Menschen gezeigt. Hier gibt es die einmalige Gelegenheit, Geschichte darzustellen aus der Sicht der Menschen, die die Geschichte nicht gestaltet, sondern erduldet haben. Die Neugier auf die Vergangenheit der eigenen Vorfahren und der Versuch, damit auch ein Stück der eigenen Herkunft aufzuhellen, sind wichtige Antriebskräfte für diese Form der Geschichtsdarstellung. Es ist also so etwas wie die Suche nach den eigenen Wurzeln, die gerade uns Älteren in der Schule nicht vermittelt wurde. Wir haben eine Geschichte gelernt, die nicht die Lebensgeschichte der Bevölkerung ist. Doch genau das sollten wir unter Heimatpflege verstehen.“

IX – Gründliche Umgestaltung

Helmut Neseker stellt abschließend die Frage: „Wo könnte das Alltagsleben der Vergangenheit besser dokumentiert werden als an dem Ort, an dem es sich abspielte?“ Darauf lautet die Oelder Antwort: Gerade deshalb ist das Haus am Lehmwall als Heimathaus in besonderer Weise prädestiniert! [Zur Person: Herbert Neseker (*1929; † 2015), Landesdirektor a.D. und Ehrenvorsitzender des Westfälischen Heimatbundes, war Präsident der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.]

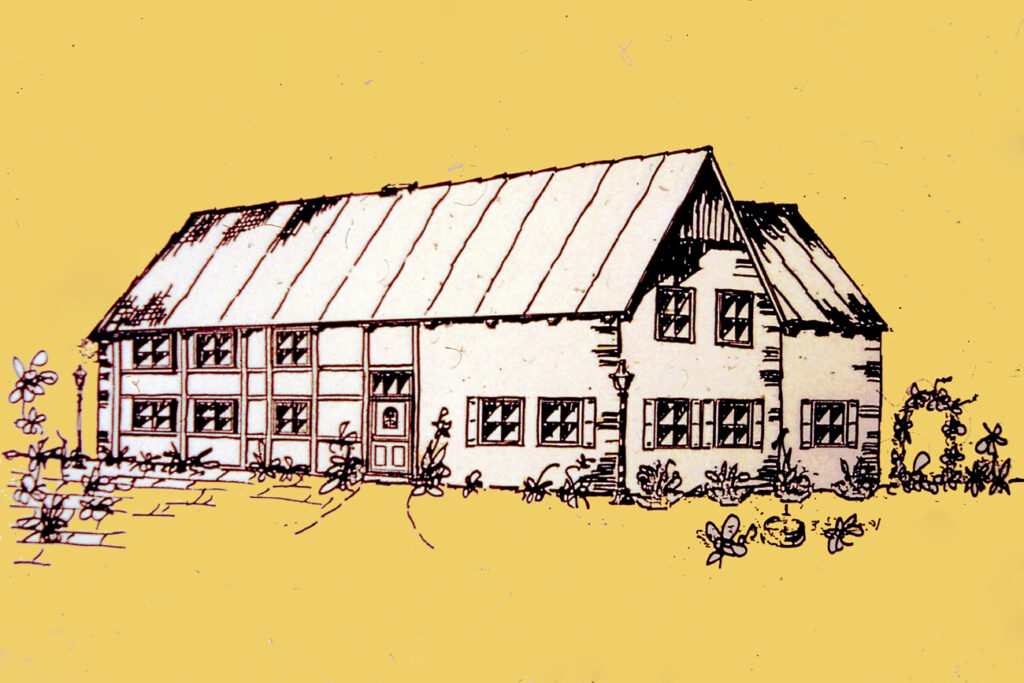

Das Gebäude am Lehmwall hat im Lauf der Zeit viel durchgemacht. Deshalb war eine gründliche Umgestaltung vonnöten. Der Altbau von 1842 wurde in seiner Grundstruktur belassen, um die Lebensweise zu damaliger Zeit wenigstens andeutungsweise zu dokumentieren. Der Anbau von 1905 wurde umstrukturiert. Eine Verlängerung in den hinteren Bereich war vonnöten, um einen Raum für 40 bis 50 Personen zu schaffen, der als Versammlungsstätte wie Ausstellungsfläche gleichermaßen genutzt werden kann. So wandelte sich eine Dungstätte aus der „guten alten Zeit“ in einen schönen zweckmäßigen Raum, der an die 50 Personen fasst.

Darüber ist für das umfangreiche und wertvolle Archiv des Heimatvereins eine Lokalität geschaffen worden, die zeitgemäß ausgestattet worden ist. Im Außenbereich (Garten) entstand ein Freisitz, der sich bereits mehr als bewährt hat. Schließlich gibt es Überlegungen, als „Kunst am Bau“ den Oelder Pfingstenkranz im Bild zu dokumentieren. Das ist jedoch noch nicht gelungen.

Die Finanzen – aufs Geld ungerechnet wurden aufgebracht: Arbeitseinsätze 350 000,00 DM (178 952,16 €); Geld von der Stadt 120 000,00 DM (61 355,03 €); Grundstück und Haus 120 000,00 DM (61 355,03 €); NRW-Stiftung 200 000,00 DM (102 258.38 €); Heimatverein 50 000,00 DM (25 564,59 €); Sachspenden 40 000,00 DM (20 451,67 €); Förderverein 45 000,00 DM (23 008,13 €). Insgesamt also: 925 000,00 DM = 472 944,99 €.

200 000 Mark gab die NRW-Stiftung für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege für das Objekt, ein Betrag als Fundament, mit dem sich trefflich bauen ließ. Der Stadtrat förderte das Unternehmen Heimathaus mit Gebäude, Grundstück und einer Summe von 120 000 Mark. Beim Abbruch der Scheune Frye am Eickhoff fiel altes Eichenholz von einigem Wert an, das dem Heimathaus kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Damit konnte die Fachwerkfassade des Altbaus wiederhergestellt werden; schöne alte Balken fanden Verwendung in der Zwischendecke von Saal und Bibliothek. Ferner reichte es noch zur notwendigen Auswechslung schadhafter Hölzer im Gebäude aus.

Die Treppe entstand aus altem Eichenholz, das Franz Horstmann zur Verfügung gestellt hatte. Alte Höfe am Rande der Stadt mussten Neuem weichen. Das Holz vom Schweinestall und die Dachpfannen des Besitzes Strake kamen aufs Heimathaus. Aus weiteren alten Materialien entstand der Freisitz im Hof des Heimathauses, in dem heute wertvolles bäuerliches Kulturgut zur Besichtigung aufbewahrt wird. Im Haus selbst ist eine Sammlung von Kunst untergebracht, die im Lauf der Zeit zusammenkam und wohl um die 100 Exponate umfasst. – Wer 300 Mark für einen Stuhl stiftete, wurde mit seinem Namen auf einem Schildchen am Sitz verewigt. Schnell waren 60 Stühle und mehrere Tische beschafft.

Teil X – Denk-mal-Wert

Mag der Gebäudewert aus denkmalpflegerischer Sicht auch nicht allzu hoch einzustufen sein, so ist doch gerade dieses Haus aufgrund seiner geschilderten Vergangenheit besonders geeignet zur Veranschaulichung städtischer Geschichte. In einem Heimathaus wird der Ort Oelde – noch ohne Stadtteile und damit ohne Kommunalreform – sozusagen in seiner Urform greifbar. Hier können und sollen insbesondere die Lebensverhältnisse des kleinen Mannes und der kleinen Frau gezeigt werden – bis in unsere Zeit hinein. Das macht den Denk-mal-Wert des Gebäudes am Lehmwall aus.

Davon kündet unterm Giebel nun auch ein Hockemännchen. Am 8. Juni 1996 rückte das Technische Hilfswerk an, weckte den verschlafenen Gesellen und verschaffte ihm ein neues Betätigungsfeld. Dem Heimathaus wurde der Stempel aufgedrückt. Heute erzählt der Kerl seine Geschichte dem Heimathaus und den Leuten, die darin verkehren. Denn „um die Geschichte der Menschen in einem Dorf oder in einer Stadt zu erzählen, dazu sind Heimathäuser unersetzlich, darin liegt ihre Daseinsberechtigung und auch ihre ganz große Chance“.

Um das zu unterstreichen, lässt der Heimatverein die Puppen tanzen. Es sind die Puppen der Anneliese Berste, die als Waise nach Oelde kam, im Bernardushaus bei den Schwestern Aufnahme fand, im Johannes-Kindergarten geschätzte Mitarbeiterin war, von den Kindern heiß geliebt wurde und Zeit ihres Lebens 300 Puppen von unterschiedlichem Wert gesammelt hat. Ihre Puppensammlung hat Anneliese Berste dem Heimatverein vermacht. Der materielle Wert dieser Sammlung ist nicht aktenkundig, der ideelle Wert will begriffen sein.

Teil XI – Mit Stadtplan

Untergebracht ist im Heimathaus heute die umfangreiche Bücher- und Aktensammlung des Oelder Heimatvereins. In die Aufarbeitung und Ordnung dieser Bestände ist inzwischen bereits unendlich viel ehrenamtliche Tätigkeit geflossen. Viele weitere Stunden sind aufzuwenden, um das Werk auf den jeweils neusten Stand zu bringen. Immer neue Bücher, Akten und Exponate gesellen sich hinzu. Wer sich für Oelder Heimatgeschichte interessiert, der kann sich tagelang im Heimathaus aufhalten.

Zudem haben Handwerker einige Schränke und Utensilien aus Oeldes ältester Apotheke – bis 1786 auf Haus Geist, später in der Stadt (Speith/Rochol) – aufgestellt, für das Heimathaus aufgearbeitet. Sie können als Grundstock für eine Kinder-Apotheke dienen, die jungen Leuten heimische Pflanzen, insbesondere mit Heilwirkung, vorstellt und so das Interesse an Flora (und Fauna) weckt.

Willkommen also im gastlichen Haus der Gemeinschaft und Gemütlichkeit

Doch nicht nur im, auch am Heimathaus wird historisch gearbeitet. So meldete die „Glocke“ am 27. Juni 2019: „Oelder Karte von 1830 schmückt das Heimathaus.“ Weiter heißt es: „Die Stadt bestand im Jahr 1830 im Wesentlichen aus neun Straßen, in den wenigen Häusern lebten damals insgesamt 3 338 Oelder. Wie sich die kleine Gemeinde in dem Jahr darstellte, zeigt nun eine meterhohe Karte am Oelder Heimathaus am Lehmwall. Sie nimmt fast eine komplette Giebelseite ein. Dass der Diestedder Maler Walter Jasper zu Farbe und Pinsel gegriffen und in gut 70 Stunden die Karte nach ihrem historischen Vorbild auf die Wand des Heimathauses gebracht hat, ist der Kulturstiftung der Sparkasse Oelde-Ennigerloh zu verdanken.

Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass Hans Brieler vom Heimatverein den Anstoß zu dem Projekt gegeben hat, nachdem ihm „wieder einmal die kahle Wand“ aufgefallen war. Als er im Heimathaus die alte Karte von 1830 in Händen hielt, kam ihm die Idee.

„Ein schönes Stück Stadtgeschichte“ werde mit der Karte an angemessener Stelle gezeigt, bekräftigte Karl-Friedrich Knop. Oeldes Bürgermeister äußerte die Hoffnung, die überdimensionale Karte am Heimathaus möge in Zukunft möglichst viele interessierte Bürger der Stadt anlocken.

Nicht nur Geschichte und Geschichten werden im Heimathaus erzählt, sie sollen dort auch erlebt werden. Insofern ist das Heimathaus ebenso ein Haus der Gemeinschaft und Gastlichkeit. Davon lebt es. Notwendig aber ist darüber hinaus vor allem, dass das Interesse der Oelder an dieser Einrichtung anhält und möglichst noch wächst. Bilder: H. Rochol, Archiv

XII – Schlusswort

Fast 30 Jahre sind inzwischen vergangen, seit das Heimathaus gebaut wurde. Viele Bauleute leben nicht mehr. All ihre Namen hier niederzuschreiben, ist kaum möglich, wenn man nicht Gefahr laufen will, den einen oder anderen zu vergessen. Dennoch, die Namen von Heinrich Große-Berkenbusch und August Schellert sollen hier zur Erinnerung an alle stehen, die dabei waren. Den größten Dank erweist man ihnen damit, das Haus zu erhalten und, geprägt vom Lauf der Zeit, zu verfeinern und vielschichtig die Lebensgeschichte der Bevölkerung aufzuzeigen. Damit die Sonne weiter scheint und die Blumen am Heimathaus weiter blühen.