Ulidi und Ulithi – modrig und feucht

Von Hans Rochol

Oft ist vom Oelder Wind die Rede. Doch das Oelder Wasser ist ebenfalls nicht zu verachten, auch deshalb nicht, weil es sich im Oelder Namen versteckt. Die Bezeichnung Oelde fußt auf Ulidi bzw. Ulithi, was so viel wie „modriges oder feuchtes Gelände“ bedeutet. Kein Wunder, denn die Küttelbecke bzw. der Rathausbach rinnt von West nach Ost quer durch die Stadt direkt an der Kirche vorbei und ergießt sich in Stüers Büschken in den Axtbach.

Der Axtbach wiederum entspringt am Mackenberg, hat aber wie die Küttelbecke mit dem Vellerner Brook zu tun. Die Quelle der Küttelbecke entdeckt man irgendwo am Hohen Hagen nahe dem Vellerner Brook auf Beckumer Gebiet.

Rund 4,5 Kilometer behält die Becke ihren Namen bei. Ungefähr 270 m vor der Vellerner Straße in Oelde erreicht sie Oelder Gebiet, ehe sie sich zwischen Westrickweg und Westring auf einer Länge von ca. 2,0 km namentlich zum Rathausbach herausputzt.

In westöstlicher Richtung quert der Rathausbach Oelde entlang des Pastorats, dessen einstige Grafte er mit Wasser füllte, und mitten durchs Alt-Oelder Zentrum, dessen Stadtgraben er ebenfalls strömend versorgte. Das Rathaus von 1608 stand bis 1890 nahe der Johanneskirche direkt über dem Rathausbach. Daneben befand sich eine Furt, die heute überbaut ist.

Im Gegensatz zum Axtbach, der früher vor dem Größerwerden der Stadt noch an Oelde vorbeifloss, verläuft der Rathausbach immer schon innerstädtisch. Am Rathausbach ist vor Zeiten die Kirche gegründet worden mit einer Gemeinde, die zu den ältesten Pfarreien des Bistums Münster zählt. Köttelbirke samt Rathausbach erreichen eine Länge von ca. 5 km Luftlinie.

Wie gast- und sozialfreundlich sich die Stadt schon in früheren Zeiten gezeigt hat, erkennt man an einer Einrichtung direkt auf dem Marktplatz. Dort lud früher das „Café Wellblech“ zum kostenlosen Abtritt ein. Besagter Unterstand würde heutzutage wahrscheinlich unter dem Namen „Für Männer“ firmieren. Die Einrichtung ist garantiert vielfach genutzt worden; Hygiene hin und Abwasser her – direkt unter dem „Café Wellblech“ lief doch der Rathausbach, vielleicht an dieser Stelle wirklich besser Köttelbecke genannt. Der nahm flugs mit, was von oben kam.

Später erhielt die Sakristei, im Ersten Weltkrieg angebaut, am Eingang einen Sozialraum, der allerdings geistlichen Herren vorbehalten war. Unweit floss der Bach vorbei. „Nachtigall, ick hör dir trapsen“, heißt es in „Des Knaben Wunderhorn“. Auch vom Küsterhaus nebenan mündete seinerzeit ein Rohr in den Bach. Wer sich nicht fürchtete, stieg etwa in Höhe des Bernardushauses in den damals dort noch offenen Bach ein, watete unter Küsterei und Markt her und erblickte etwa an der Stelle von vormals „Café Wellblech“ wieder das Tageslicht. Das galt als Mutprobe.

Der Name der Nachbarstadt Beckum bedeutet Bach-Siedlung, sodass die zweite Silbe in Küttelbecke schon einmal erklärt ist: Becke ist der Bach. Bei Küttel (oder Köttel oder Kutel) handelt es sich um menschliche oder tierische Ausscheidungen, die zwar als Dünger hochwillkommen sind und genutzt werden, aber nicht gut gerochen sind. Im Flussnamen und in der Volksfantasie erhält vor allem die abfällige Seite des Wortes Bedeutung.

Zur Ehrenrettung dieses Baches muss aber gesagt werden, dass sein Name möglicher Weise gar nicht auf Küttel oder Köttel hinweist, sondern vom Volksmund erst in die unsaubere Richtung degradiert worden ist. So hat Christoph Rose (1890-1986), Lehrer an der Oelder Rektorat- und Realschule und Mitgründer des Oelder Heimatvereins, auf einer alten Karte den Namen Kükelbiärke entdeckt. Und das hat mit Unrat nichts zu tun, sondern bedeutet schlicht und einfach „Kalter Bach“.

Nun zum Axtbach; er entspringt am Mackenberg und schluckt auf dem Weg nach Oelde mehrere Seitenbäche. Bald nach Unterquerung der Autobahn vereinigt er sich mit dem Mühlenbach, der am Vellerner Brook nicht weit von der Küttelbecke-Quelle als Hoendiksbach entspringt. Kurz vor der Sparkassen-Waldbühne im Stadtpark teilt sich der Axtbach. Der westliche Arm speist sowie durchquert den Mühlenteich und fütterte früher Kramers Mühle mit Wasser, während der östliche Arm östlich am Mühlenteich vorbeifließt. Am Ende des Parks werden westlicher und östlicher Flusslauf wieder eins und schlängeln sich durch Gärten und Stüers Büschken dahin.

Der Axtbach ist ein 34,1 km langer, orografisch (Fließverhältnis des Gewässers) linker Nebenfluss der Ems. Er durchquert Oelde, Menninghausen (hier Zufluss des Bergeler Baches aus Stromberg), Möhler und verläuft südlich vorbei an Clarholz nach Beelen, bevor er in Vohren östlich von Warendorf in die Ems mündet. Aus Vohren wiederum bezieht Oelde einen großen Teil seines Wassers, das an einer höheren Stelle der Stadt per Wasserturm in die Haushalte geleitet wurde. 1908 erging der Beschluss des Kreistags Beckum zur Errichtung einer zentralen Wasserversorgung für die Gemeinden Beckum-Stadt, Neubeckum, Ennigerloh und Oelde-Stadt.

In den Jahren 1909/10 erfolgte der Bau des Wasserwerkes Vohren an der Ems mit Dampfbetrieb sowie der dazu erforderlichen Wassertürme in Beckum, Neubeckum, Oelde und Ennigerloh. Der Wasserturm in Oelde wurde 1910 errichtet und war früher im Stadtbild mit seinen 44 Metern Höhe als markantes Gebilde weithin sichtbar. Das Foto auf dieser Seite mit dem Wasserturm wurde vom St.-Johannes-Kirchturm aus geschossen, der „nur“ 43,612 Meter hoch ist. Lange hat man über die Höhe nachgedacht, bevor der Heimatverein die exakte Höhe des Turmes messen ließ. – Im Winter 1971/72 wurde das imposante Wasser-Bauwerk abgerissen, weil es für die Wasserversorgung in Oelde überflüssig geworden war. Hätte es Anfang der 70er Jahre bereits eine Denkmalpflicht gegeben, bestünde der markante Turm noch, und die Oelder müssten dieser bemerkenswerten Schöpfung der Architektur und dem auffallenden Kennzeichen der Geschichte nicht nachtrauern.

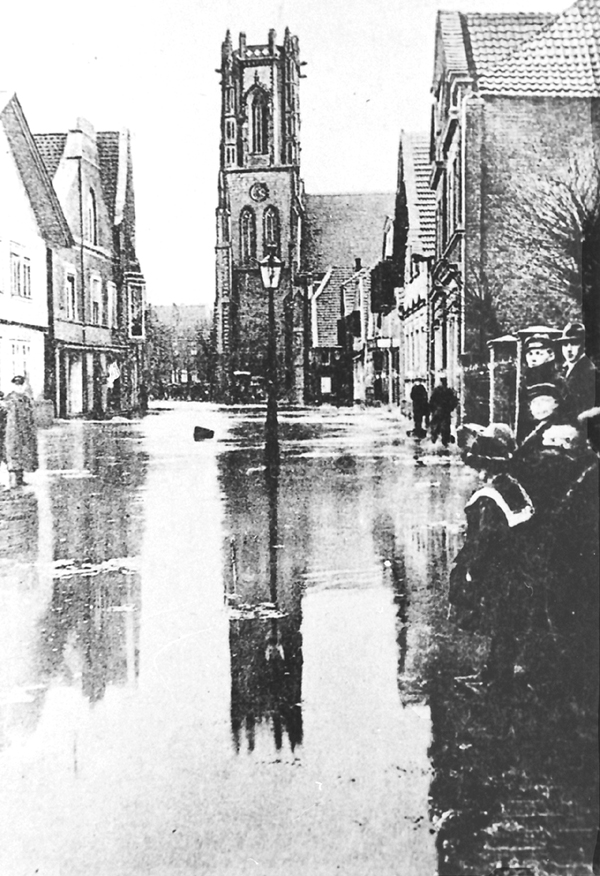

Zumeist segensreich liefern Bäche und Flüsse Frische und Leben, wenn sie den Inhalt der Wolken verteilen. Überfordern sie jedoch Regen in Unmengen oder sehr ergiebige Gewitterschauer, können sie ungemütlich werden. Das passiert gelegentlich und immer wieder mal, etwa im Jahr 1917, als das Wasser die Lange Straße überflutete. Auch die Kirche dürfte ihren Teil abbekommen haben, allerdings nicht als Weihwasser.

Nach 1917 wuchs das Rinnsal im Jahr 1946 erneut an Wucht und Wasser. Pfarrer Braukämper hat das Ereignis in der Pfarrchronik festgehalten: „Der Winter war bis jetzt sehr milde, ein großer Vorzug, da die Leute so wenig Brandmaterial haben. Aber anfangs Februar setzte eine Regenperiode ein, die am 8. Februar zu einer großen Überschwemmung führte. Als ich morgens zur Kirche wollte, stand das Wasser bis zur Treppe, so dass ich nicht zelebrieren konnte. Das Wasser strömte durch die Außentüre in den Keller der Pastorat, bis es durch einen Raum abgetrennt war. Zweimal wurde der Keller ausgepumpt, aber das Grundwasser kam immer wieder hoch. Die Pastorat lag mitten in einem See, das Wasser floss bis zum Markt; aber am folgenden Morgen konnte ich wieder zur Kirche kommen.“

Am Rande sei bemerkt, dass Pastor Braukämper von „Die Pastorat“ spricht, laut Duden wäre „Das Pastorat“ richtig. Doch im Rheinischen gibt es wie in Oelde auch die feminine Form „Die Pastorat“. Hat was mit dem lateinischen „pastoria“ zu tun.

Zwei Jahre später hat der Pfarrer das Gegenteil erlebt: „Nach dem strengen Winter 46/47 folgte ein Sommer, so trocken wie seit Menschengedenken nicht mehr. 1882 soll der Sommer ähnlich gewesen sein. – Monatelang hat es nicht geregnet; die Gräfte an der Pastorat war vollständig ausgetrocknet, alle Fische wurden gestohlen oder gingen ein; die Wiesen waren vollständig verbrannt, die Bauern mussten das Rindvieh mit Stroh füttern; Stromberg musste das Wasser zum Teil von Beckum holen. Ende September kamen Regentage. Die Gräfte hätte leicht gereinigt werden können, wenn man dazu Leute hätte bekommen können.“

Mit 36 Grad über Wochen war der Sommer 1959 wiederum außerordentlich heiß. Ab Mitte August brachten „echte Hundstage“ jeden ins Schwitzen.

Ganz anders 1981, als die Oelder Feuerwehr ihr 100jähriges Bestehen feierte und zwischendurch mehrmals als Freiwillige Wasserwehr Dienst tun musste, sogar in der überschwemmten Friedhofskapelle.

Weitere Hochwasser-Jahre verzeichnet die Chronik 1977 und 1986.

Am 29. August 1992 schlug das Unwetter wieder einmal zu. Viele Keller liefen damals voll. Im Gedächtnis geblieben ist das Ereignis, weil ausgerechnet am kirchlichen Fest der Enthauptung des Täufers Johannes die angeblich tausendjährige Linde vor der Kirche von Blitz, Regen und Sturm gefällt wurde. Dabei hatte es doch immer geheißen: „Wenn die Linde einmal fällt…“ Aber die Welt steht immer noch, mittendrin Oelde.

Am 13. August 2023 notierte die „Glocke“ unter der Überschrift „Flut rauscht nach 2007 und 2015 erneut durch Oelde“ wie folgt:

„Ein Gewitter mit Starkregen hat sich am Dienstagmorgen über Oelde entladen. Einige Unterführungen und Keller liefen morgens voll, die Feuerwehr fuhr erste Einsätze. Die große Flutwelle aber kam erst, als nach dem Mittag bereits wieder die Sonne schien. Doch sie kam mit Macht. Durch den Park wälzte sich die braune Brühe.“

Diesmal überfiel der Regenguss die Stadt zwei Tage vor Mariä Himmelfahrt (15. August). Gegen solche Regenmengen, wie sie an diesem Tag Oelde abermals heimsuchten, gibt es kaum einen Schutz, erst recht nicht, wenn Axtbach und Rathausbach gemeinsam die über Vellern niedergegangenen Wassermengen noch zusätzlich in Richtung Oelde führen.

Zur Erinnerung: Dereinst fand in Oelde Jahr für Jahr zehn Tage nach Fronleichnam die „Große Prozession“ rund um Oelde statt. Dann wurde gebetet: „Halte Ungewitter und Hagel, Überschwemmung und Dürre, Frost und alles, was uns schaden mag, von uns fern.“ Wie oft es geholfen hat, ist nicht bekannt.

Die Gläserne Küche im Oelder Stadtpark, Vier-Jahreszeiten-Park genannt, lehnt sich an Kramers Mühle (r.) an. Angelegt wurde sie zur Landesgartenschau 2001, leidet seither jedoch immer wieder unter Hochwasser und soll deshalb möglicherweise samt Einrichtung verlegt werden.